Tras de casi cada historia donde ha nacido un fraccionamiento residencial o franjas de apetitosa comercialización, yace un pueblo o la expulsión de los dueños y moradores originales.

POR ALEJANDRO ORDORICA

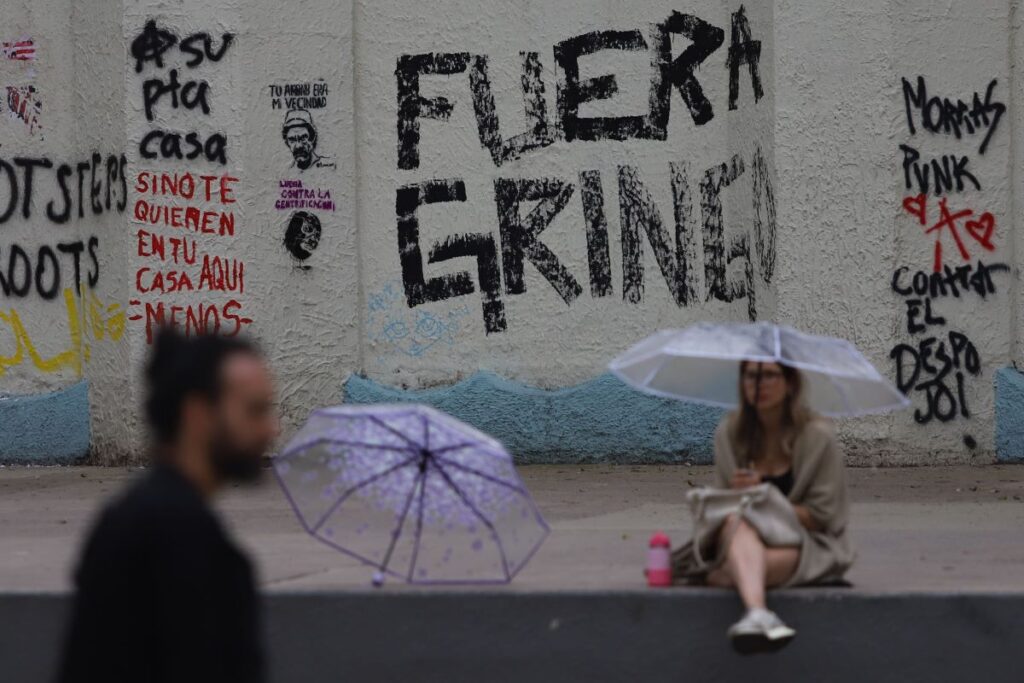

El término que había permanecido casi en el anonimato –para algunos de quienes lo llegaron a escuchar, por primera vez, igual lo asociaron a un servicio automotriz, un compuesto vitamínico o hasta una condición de la física cuántica– reapareció ahora no sólo como una moda lingüística, sino como toda una calamidad urbana que ha incluido indebidamente irrupciones xenófobas.

Así, el “Gringo Go Home”, que se escuchó como un eco compulsivo en las marchas contra tal fenómeno social, me remontó a las primeras referencias que en la niñez detecté dentro de mi barrio (Santa María la Ribera), vinculadas a la extranjería: al diligente japonés, que nos atendía en la miscelánea de la esquina; al sonriente francés, de la panadería a un par de calles de donde vivíamos; al serio pero amable alemán, que despachaba en la ferretería más cercana; o un poco más lejos, en la Avenida de San Cosme, al hiperactivo y dialogante español, que era el propietario de la principal zapatería, cuando asistía acompañado por mi madre, al obligado cambio de zapatos o a equiparme con unos rudimentarios tenis marca FARO para la clase de deportes; y aquellos turistas, locales y foráneos, que se hospedaban en el modesto hotel Gilbert, en las calles de Amado Nervo.

De todos ellos, conservo gratos recuerdos, y convencido hoy de que no representaban una amenaza en nuestra colonia, pues eran gente de bien y prestadores de un servicio legítimo, que acabaron por integrarse a la comunidad, y hasta por lo general casaron sus hijos e hijas con los nacidos aquí.

Quiero entonces entender que son otras las causas que distorsionan y afectan a estas zonas bien localizadas, como ocurre con el eje Roma-Condesa-Juárez.

Entre los prolegómenos, que pululan en los medios de comunicación, se enlistan: omisiones y negligencias sexenales, falta de políticas públicas inteligentes, como el Bando 2 de Gobierno de López Obrador; la incontrolable voracidad inmobiliaria, el invasivo AIRBNB, la pérdida identitaria de la localidad y la destrucción de baluartes emblemáticos, lo que me llevó a recordar tantas casonas bellísimas que fueron derruidas o modificadas en sus fachadas, traicionando la estética del paisaje urbano con adefesios estereotipados, a imagen y semejanza de una caja registradora pletórica de ventanales relucientes, de un espejismo sucedáneo de la modernidad.

De hecho, tras de casi cada historia donde ha nacido un fraccionamiento residencial o franjas de apetitosa comercialización, yace un pueblo o la expulsión de los dueños y moradores originales, llámese Mítikah, en Coyoacán, o el Centro Comercial de Santa Fé, en Cuajimalpa, donde a momentos parece que se monta extensivamente en toda la ciudad un réquiem a punta de claxonazos.

Otro fenómeno urbano, que incide y se ha omitido con frecuencia, es el de la conformación de las difícilmente gobernables zonas metropolitanas, como la abrumadora ZMVM, conurbando la capital del país con el Estado de México, o a las que se asientan en Guadalajara y Monterrey, replicándose a tal grado en las primeras décadas de nuestro tiempo que “suman ya !92 áreas metropolitanas!, subdivididas en 48 ZM, 22 metrópolis y 22 zonas conurbadas, que abarcan 421 municipios y concentran 82.5 millones de personas”(INEGI), donde lo mismo se especula con la tierra, prevalece el caos urbano, hay saturación demográfica, escaséz de agua, transporte deficiente, inseguridad, etc. etc…, sin dar cabida aún al concepto de ciudades medias, de acuerdo a una visión integral de sustentabilidad económica, social, educativa, cultural y de servicios en general.

Soluciones hay, así sean a destiempo, y residen en investigaciones solventes y propuestas sabias, emprendidas por universidades y colegios de profesionales, bien sea el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad-UNAM, que el Colegio de la Frontera Norte o el CIESAS, en el sur, que entre otras desde hace muchos años, han estudiado, alertado y propuesto a gobernantes, políticos, legisladores y empresarios, esta problemática, sus retos y alternativas orientadas, tanto a la gentrificación como a la desgentrificación, de ida y vuelta.

Y a propósito, qué otro nuevo término pudiera acoger la opinión pública, menos ofensivo que la lumpenización, cuando se erigen conjuntos habitacionales, léase algunos emprendidos por el Infonavit, que no fueron ocupados o los abandonaron sus moradores por falta de servicios y carencias múltiples, y que de por sí disminuyeron la precaria calidad de vida existente, instalando delincuentes e invasores: ¿Una gentrificación al revés?

comentarios