El 19 de septiembre de 1985 marcó un antes y un después en la historia moderna de México.

Miles de muertos, hospitales colapsados, solidaridad ciudadana y un quiebre irreversible con el Estado.

STAFF/LIBRE EN EL SUR

El jueves 19 de septiembre de 1985 comenzó como un día cualquiera en la Ciudad de México. Las avenidas ya rugían con cláxones, los voceadores ofrecían los periódicos matutinos y los estudiantes se apresuraban a alcanzar el metro.

A las 7:17 con 47 segundos, según el Servicio Sismológico Nacional, comenzó un rugido subterráneo que pronto se transformó en desastre. En la memoria colectiva, sin embargo, quedó grabada la hora de las 7:19. No fue un error: para entonces el movimiento telúrico llevaba ya casi dos minutos, y era esa la hora que vieron quienes corrían a la calle, quienes miraban un reloj público al salir de las oficinas o quienes buscaban referencias para entender qué ocurría. Así, la tragedia quedó marcada con dos tiempos: el de la precisión científica y el de la experiencia humana.

El terremoto, de magnitud 8.0, tuvo su epicentro frente a la costa de Michoacán. El movimiento alcanzó intensidades de grado IX y X en la escala de Mercalli en la capital, suficiente para derrumbar edificios enteros, colapsar hospitales y reducir a polvo barrios enteros. El Valle de México, asentado sobre arcillas y sedimentos blandos del antiguo lago, amplificó la energía del sismo y multiplicó la destrucción.

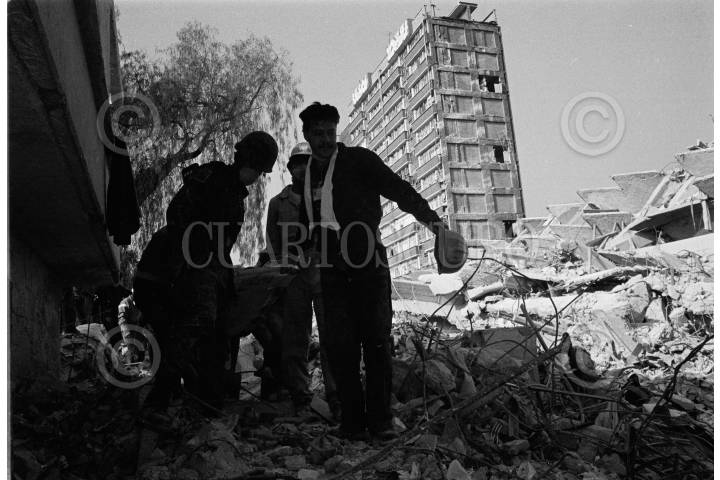

Las colonias Roma, Doctores, Guerrero, Juárez y Tlatelolco fueron devastadas. En este último, el edificio Nuevo León del Conjunto Urbano Nonoalco se desplomó en dos de sus tres secciones. “Las losas cayeron una sobre otra como hojas de papel”, recordaba años después un sobreviviente en las páginas de La Jornada. Brigadas espontáneas de vecinos formaron largas cadenas humanas para remover cascajo, cubeta tras cubeta, en busca de quienes aún daban señales de vida.

El Hotel Regis, símbolo de la modernidad art déco de los años treinta, se derrumbó en segundos. Un incendio posterior, alimentado por las tuberías de gas, consumió lo poco que quedaba. La imagen del letrero “REGIS” sobresaliendo entre el humo se volvió el emblema fotográfico del desastre. En ese terreno, años después, se construiría la Plaza de la Solidaridad, con la intención de rendir memoria a las víctimas.

La tragedia no perdonó hospitales. En el Hospital Juárez, la torre de hospitalización colapsó con pacientes y personal dentro. Los doctores improvisaron quirófanos en carpas levantadas al aire libre. Fue ahí donde aparecieron los llamados “bebés milagro”: recién nacidos que sobrevivieron varios días bajo los escombros. El doctor José Manuel Conde Mercado, que participó en su atención, dijo a Excélsior: “Pensamos que lograron meterse en una especie de hibernación y de esa manera sobrevivir”. El Centro Médico Nacional también sufrió derrumbes catastróficos; pasillos y quirófanos quedaron reducidos a ruinas.

En San Antonio Abad, los talleres textiles se transformaron en tumbas para decenas de costureras. Murieron atrapadas en condiciones de explotación laboral, invisibles en las cifras oficiales. Su recuerdo se convirtió con el tiempo en otro símbolo: el de la desigualdad que también mata.

El saldo humano sigue siendo una herida abierta. El gobierno de Miguel de la Madrid reconoció 3,192 a 3,692 muertos. El Departamento del Distrito Federal admitió que pudieron ser hasta 10 mil. Periodistas y organizaciones civiles, como Elena Poniatowska en Nada, nadie. Las voces del temblor, elevaron la estimación hasta 20 mil o más. Nunca se estableció una cifra definitiva. Lo indiscutible fueron los otros números: más de 30 mil heridos, 250 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y pérdidas económicas calculadas entre 4,100 y 8,000 millones de dólares.

La ciudad se convirtió en un escenario dantesco. En canchas de beisbol se improvisaron morgues donde los cuerpos se mantenían sobre bloques de hielo en espera de identificación. Muchos cadáveres fueron cremados o sepultados sin registro. El dolor de las familias fue doble: la pérdida y la incertidumbre.

Cuando la capital apenas intentaba reaccionar, a las 19:38 horas del 20 de septiembre, una réplica de magnitud 7.5 volvió a cimbrar la ciudad. Inmuebles dañados terminaron de caer. El miedo se volvió cotidiano: miles de personas durmieron durante semanas en plazas y parques, incapaces de regresar a sus hogares.

La sociedad que despertó entre escombros

La respuesta gubernamental fue lenta y distante. El presidente Miguel de la Madrid apareció tarde ante las cámaras, y sus declaraciones, con cifras reducidas y un tono frío, contrastaban con la magnitud visible de la tragedia. Ese desfase abrió un quiebre irreversible entre la sociedad y el Estado.

En ese vacío surgió una fuerza inédita: la de la ciudadanía organizada. Estudiantes, vecinos, médicos, albañiles se lanzaron al rescate. De ahí nacieron los Topos de Tlatelolco, jóvenes voluntarios que con cuerdas, palas y hasta las uñas buscaban sobrevivientes bajo los escombros. De esos días nació también el gesto que cada año se repite: el puño en alto, señal de silencio absoluto para escuchar los lamentos que aún podían salir de entre el cascajo.

La solidaridad llegó de todas partes. El tenor Plácido Domingo, que perdió familiares en Tlatelolco, fue visto con casco y pala entre brigadistas. Más tarde organizó conciertos benéficos. El ministro español Ernest Lluch, de visita oficial, narró en El País que verlo trabajar “entre polvo y cascajo, como un ciudadano más, buscando a los suyos”, le había parecido la imagen más nítida de la serenidad de un país herido.

El sismo no solo dejó destrucción, también transformó al país. En mayo de 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, que buscaba coordinar emergencias con una estructura permanente. En 1987, la Ciudad de México reformó su Reglamento de Construcciones, incorporando Normas Técnicas Complementarias que endurecieron los criterios de cimentación y diseño sismo-resistente. En 1991 comenzó a operar la alerta sísmica, desarrollada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), pionera en el mundo.

La memoria encontró refugio en la cultura. Elena Poniatowska recogió voces en Nada, nadie. Las voces del temblor, un libro que se convirtió en referente. “Nada ni nadie serán nunca más los mismos”, escribió. Carlos Monsiváis interpretó el 85 como el año en que la sociedad civil se descubrió a sí misma, una conclusión que todavía hoy resuena: el Estado mostró sus límites y la gente entendió que podía organizarse al margen de él.

Cuarenta años después, la ciudad conserva cicatrices que son también memoriales. Donde estuvo el Regis, la Plaza de la Solidaridad. En Tlatelolco, el Parque del Sol. En colonias como Roma y Doctores, placas que recuerdan los edificios caídos. Y cada 19 de septiembre, cuando suena la alerta sísmica, miles levantan el puño en alto. Ese gesto, nacido en medio del polvo, es hoy símbolo de memoria y advertencia.

Porque aquel día, como escribió el periodista Luis Javier Garrido en La Jornada, “el sismo derrumbó el edificio Nuevo León, el hotel Regis, el Centro Médico Nacional, el Hospital Juárez… y con ellos, la certeza de que la ciudad era invulnerable”.

El 19 de septiembre de 1985 no fue solo el día en que la capital se vino abajo. Fue también el inicio de otra ciudad: más consciente de su vulnerabilidad, pero también de la fuerza de su gente. Y a cuarenta años de distancia, esa lección sigue siendo la más vigente.

comentarios