Del consultorio al Registro Civil

Imagen creada.

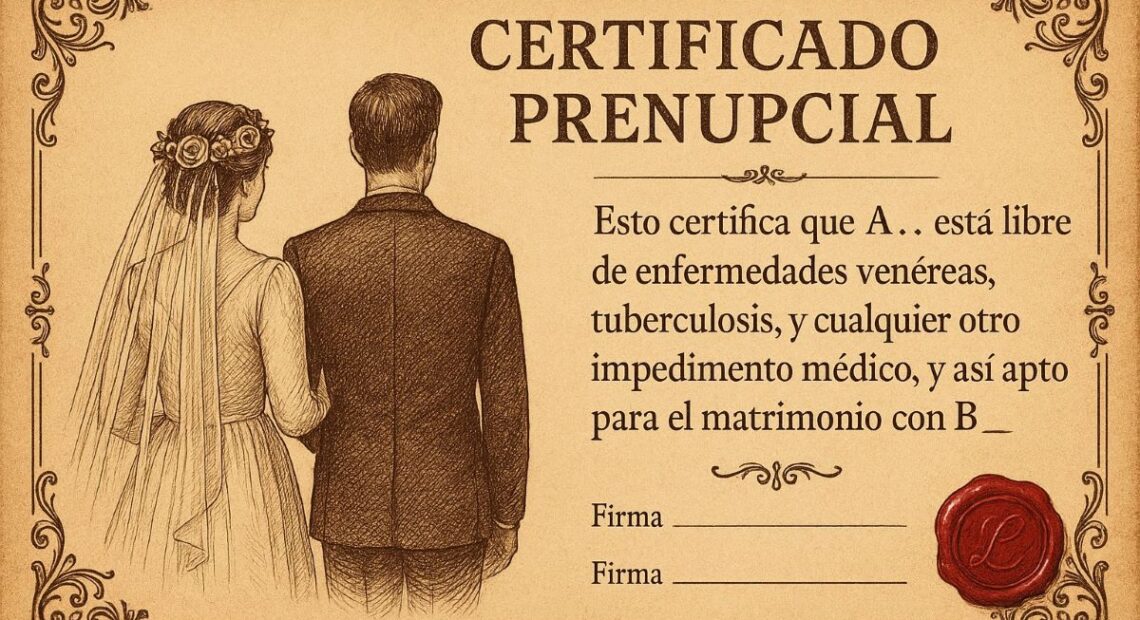

El certificado médico prenupcial sirvió para detener contagios —principalmente de sífilis y tuberculosis— y también para determinar quién era “apto” para casarse desde una lógica de higiene social y eugenesia positiva (es decir, la reproducción de sujetos “deseables”).

POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO

El Código Civil Federal de 1928 estableció por primera vez la obligación de presentar un certificado médicoante el juzgado suscrito por médicos titulados. El documento debía constar que los contrayentes no padecieran sífilis, tuberculosis o ninguna otra enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria. El expediente en cuestión se entregaba al juez del Registro Civil como requisito indispensable del trámite matrimonial (Cámara de Diputados, 1928). Con ello, la institución civil del matrimonio incorporó una especie de filtro sanitario, conectando el consultorio con el Registro Civil y condicionando de alguna manera la vida íntima a una validación clínica previa del enlace matrimonial.

La medida funcionaba como un binomio con códigos sanitariosy debates de higiene pública vigentes desde los años veinte; para algunos juristas y médicos, el certificado servía para proteger a la descendenciay evitar uniones de riesgo (Carrancá y Trujillo, 1933; Díaz de Guijarro, 1944). Por lo tanto, el certificado médico prenupcial sirvió para detener contagios —principalmente de sífilis y tuberculosis— y también para determinar quién era “apto” para casarse desde una lógica de higiene social y eugenesia positiva (es decir, la reproducción de sujetos “deseables”). Por lo que quedaron conectadas ley civil y práctica médica, dicho certificado nació en 1928, se fortaleció en 1940 y se uniformó en 1970 (Cámara de Diputados, 1928; Cárdenas, 1940; Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1970). Los médicos lo presentaron como medida de puericultura, medicina social y protección infantil (Vergara, 1936; Pruneda, 1941; Prado Vértiz, 1960). Por lo que el matrimonio civil quedó condicionado a una verificación biomédica, enlazando institución civil y riesgo sanitario. Juristas y médicos justificaron la medida como protección de la prole y de la familia (Carrancá y Trujillo, 1933; Díaz de Guijarro, 1944). Durante la década de 1930 el certificado operó como práctica de puericulturae higiene social, orientada a promover “uniones sanas” (Vergara, 1936). La Academia Nacional de Medicina discutió su beneficio médico-social y la necesidad de articularlo con campañas de protección materno-infantil, reflejando como se mencionó una eugenesia positiva de corte preventivo (Viesca Treviño, 2014; Vergara, 1936). El énfasis médico se desplazó del control policial de la sexualidad hacia la profilaxis comunitaria y la responsabilidad sanitaria del Estado. El Reglamento para la campaña contra las enfermedades venéreas (DOF 8 de febrero de 1940; vigente desde el 10 de abril de 1940).

El punto de inflexión ocurrió en 1940 con el Reglamento para la campaña contra las enfermedades venéreas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8-II–1940 y vigente desde el 10-IV-1940. El Capítulo VI, “Del certificado prenupcial” (arts. 110–112): (i) restringió la expedición a médicos con título registrado; (ii) estableció impedimentos para casarse cuando hubiera riesgo de contagio de enfermedad venérea u otra transmisible; (iii) fijó excepciones tasadas (residencia a más de 20 km de un médico registrado, concubinato que buscaba regularizarse y artículo de muerte); y (iv) ordenó remitir copias a la autoridad sanitaria, creando un archivo que cerraba el circuito consultorio–Registro Civil–Salubridad (Cárdenas, 1940). Para la medicina de la época, esto inauguró una “etapa de gran trascendencia” al integrar tratamiento, notificación y registros dentro de una medicina social con alcance poblacional (Pruneda, 1941, p. 350).

La campaña antivenérea articuló vigilancia y curación obligatoria con la puerta de entrada al matrimonio civil, reforzando la lógica de cortar cadenas de transmisión en el ámbito doméstico y proteger a la futura descendencia (Pruneda, 1941).La Secretaría de Salubridad y Asistencia emitió el 2 de enero de 1970disposiciones que uniformaron pruebas, formatos y causas, por lo cual en el certificado se exigiría, en todos los casos, VDRL (diagnóstico de sífilis) y radiografía de tórax; las pruebas debían realizarse en laboratorios con licencia sanitaria; y se listaron causales explícitas que en su caso negarían el certificado en casos de psicosis, idiotismo, imbecilidad, alcoholismo, narcomanía, tuberculosis o enfermedades venéreas en fase transmisible. (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1970). El resultado fue un tamizaje poblacional (aplicación de pruebas o exámenes) mínimo previo al matrimonio, alineado con criterios epidemiológicos y administrativos. El dispositivo apuntó, ante todo, a sífilisy tuberculosis.

Respecto a la sífilis, el objetivo era impedir el contagio y la transmisión congénita, ensamblando el certificado con la curación obligatoriay la vigilancia del programa antivenéreo (Pruneda, 1941; Cárdenas, 1940). Con la tuberculosis, la radiografía de tórax operó como un filtro para identificar lesiones activas y restringir el riesgo de contagio intrafamiliar (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1970). A la par, la medida satisfizo razones sociales: protección de la infancia y promoción de “uniones aptas”, reforzando el papel del Estado como árbitro sanitario y moral(Vergara, 1936; Prado Vértiz, 1960; Almirón, 2016).

Así, al convertir una evaluación clínica en condición de ciudadanía conyugal, el Estado reforzó su autoridad sanitaria y capacidad de modelar la intimidad mediante la institución matrimonial. La institución civil (Registro Civil) funcionó como una puerta regulatoria. Es decir sin certificado válido, no podría realizarse el matrimonio; y así la institución sanitaria (SSA) estableció criterios clínicos y de laboratoriopara definir el status nupcial. Es decir, institución–enfermedadse unieron; así la capacidad legal de casarse dependió de un estándar biomédicocertificado. (Cámara de Diputados, 1928; Cárdenas, 1940; Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1970).