“Recuerdo muy bien el cariño que mi padre sentía por Fernando Valenzuela. Para él, Valenzuela era como el ‘Benito Juárez’ del béisbol. Como muchos otros en los años 80, mi padre se contagió sin resistencia de la ‘Fernandomanía’ que reinaba en esos tiempos”.

POR MARIANA LEÑERO

En estos días, viendo la Serie Mundial de Béisbol 2024, no puedo evitar pensar en mi padre y su amor por este deporte. Lamentablemente ninguna de sus hijas heredamos esa pasión. Cuando éramos pequeñas, intentó meternos en ese mundo lanzándonos todo tipo de “pichadas”. No es que soñara con vernos jugar en algún campo; por supuesto que no tenía tan absurda ambición. Su sueño era más sencillo: que algún día pudiéramos hablar del tema o disfrutar de algunos juegos juntos, aunque fuera desde la televisión, especialmente en octubre, el mes en que se celebra la Serie Mundial.

Siempre quiso conectar un buen hit en nuestras charlas, como si tuviera bases llenas y estuviera listo para un jonrón, o como si esperara que llegara el cuarto bat y la conversación continuara. En la cotidianidad, como un slider, metía el tema del béisbol, como quien no quiere la cosa; nos lanzaba rectas llenas de entusiasmo, esperando una respuesta rápida; intentaba con curvas, agregando alguna anécdota para sorprendernos; o se arriesgaba con un cambio de velocidad, bajando el tono para ver si así le poníamos atención. Pero pobre, la mayoría de sus lanzamientos terminaban en “base por bola”, y desanimado se rendía ante nuestra indiferencia.

Para él fue distinto. Mi abuelo Vicente le transmitió su pasión por el béisbol, igual que por el ajedrez, el dominó y la literatura. Pienso que mi papá, como yo ahora, buscaba excusas para encontrar, como un “jonrón lanzado al cielo,” el hilo que lo conectara con su padre a través de las pasiones que compartían. Con sus hermanos Armando y Luis y su primo Héctor, formaron un equipo que llamaron los Leones del Pedregal. Con sus ahorros compraban bats, guantes, cascos y todo lo necesario para armar sus juegos.

Y ahora que mi padre ya no está, la Serie Mundial de este año cobra una importancia especial para mí. Como buen amante de los Dodgers, era enemigo de los Yankees, y hoy después de 41 años, estos dos equipos vuelven a enfrentarse. Estoy segura de que estaría aquí disfrutando de cada uno de los partidos y se quedaría hasta el final, para conocer los resultados.

Recuerdo muy bien el cariño que mi padre sentía por Fernando Valenzuela. Para él, Valenzuela era como el “Benito Juárez” del béisbol. Como muchos otros en los años 80, mi padre se contagió sin resistencia de la “Fernandomanía” que reinaba en esos tiempos. Estoy segura de que su afición por él se debía, en gran parte, a que Valenzuela tuvo que enfrentarse a un montón de estereotipos cuando llegó a jugar con los Dodgers. Nacido en Sonora, venía de una familia humilde y hablaba principalmente el dialecto yaqui y español, que casi nadie entendía. Sin embargo, Valenzuela se convirtió rápidamente en un símbolo de orgullo, no solo para los Dodgers, sino para toda nuestra comunidad latina.

¿Cómo olvidar su emoción cuando lo veía “pitchar”? “¡Ese Valenzuela es una chingonería!”, “¡Este es el Toro, señores!”, “¡Qué bárbaro, la pura maestría!”. Seguro que en ese entonces yo lo miraba con el escepticismo propio de una escuincla de 12 años. Pero ahora, el simple recuerdo de esas palabras me produce una profunda nostalgia.

No sé cómo llegó a sus manos, pero tenía una pelota firmada por él, con garabatos en tinta azul que se escurrían por la tersa y suave piel de aquel preciado tesoro. La colocó en una urna de vidrio que, según yo, estaba sellada, como si fuera una reliquia. Ricardo me contó que, apenas casados, una vez le preguntó por qué la tenía cubierta. Muy serio y mirándolo con aire inquisitivo, le respondió que solo la abriría “en caso de nieto”, metiéndole un tremendo “out” que lo dejó callado el resto del día.

Todavía tengo grabada la vez que le llamé llorando porque tenía que mudarme otra vez de Miami a Los Ángeles. La compañía donde trabajaba Ricardo, Mattel, lo transfería a la casa matriz. Ahí estaba yo, pegada al teléfono, con los mocos y las lágrimas escurriéndome por todos lados. Esperaba su voz comprensiva, pero en lugar de consolarme, lo que escuché decir fue: “¡Pero qué maravilla, Mayita! Te vas a Los Ángeles, la casa de los Dodgers. ¡Vas a poder ir al estadio! Y hasta podrías encontrar algún equipo para que Sofí aprenda beis…”. Y ahí estaba yo, sin tiempo de respirar, tragarme los mocos o reclamarle. Él seguía emocionado: “¡Estela, que Mariana y las niñas se van para Los Ángeles!”. —Pero papá…—, pero ya no oía. “Mija, ahí jugaba el Toro Valenzuela, y Lasorda…”, creyendo que yo sabría que hablaba del manager de los Dodgers. Un poquito de hipocresía de su parte no me habría caído mal para aliviar mi tristeza.

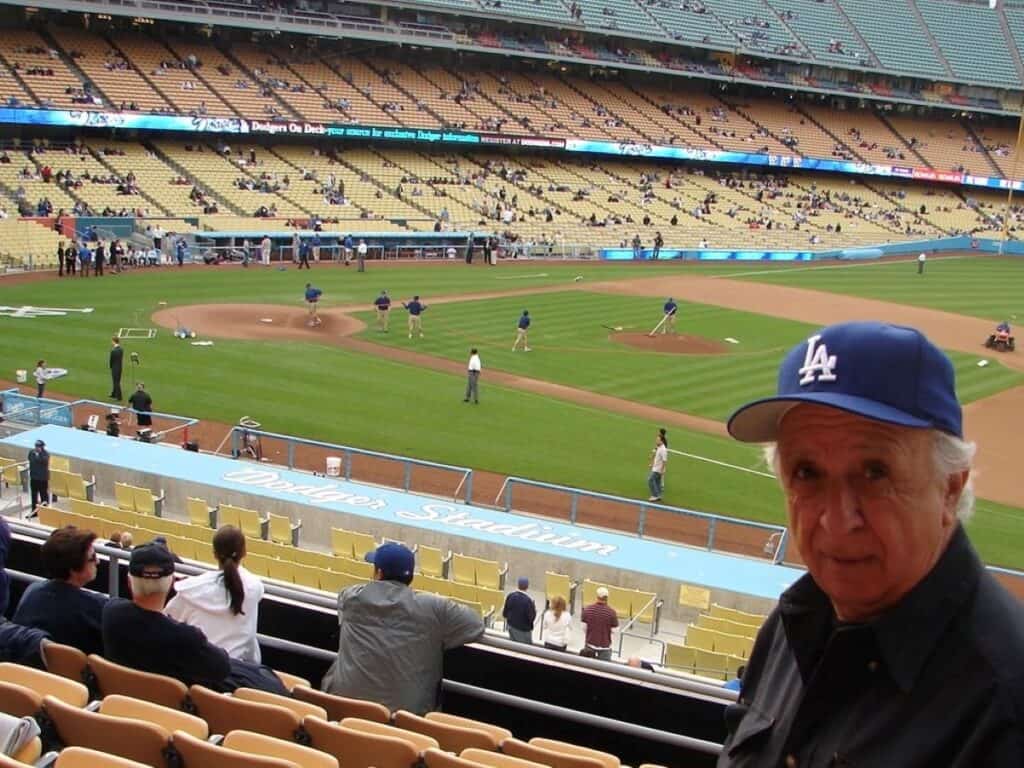

Y como era de esperarse, una de las primeras visitas que recibimos al llegar a Los Ángeles fue la de mis padres. Pero Ricardo y yo teníamos, además, una sorpresa para él: nuestro vecino Arnold nos consiguió un permiso para visitar el estadio en un día que no estaba abierto al público y solo asistían invitados especiales.

La noticia lo enmudeció. La ternura que nos generaba a Ricardo y a mí ver a mi padre tan contento era casi como la que sentíamos al ver a nuestras hijas emocionarse con los regalos de Santa Claus. Mi madre, como siempre, compartía con él su entusiasmo. Disfrutamos la visita de principio a fin. Él miraba por aquí y por allá, con una curiosidad y una felicidad envidiables. Una de las cosas que más extraño de él es esa forma que tenía de observar lugares, personas y objetos, como si ya fueran parte de una historia, de un artículo o de una novela por escribir.

No sé si fue la suerte o esas casualidades de la vida que parecen milagros, ese día, mientras caminábamos por los pasillos, deteniéndonos en cada póster que veíamos, apareció Tommy Lasorda. Sin poder disimular su sonrisa, mi padre se apresuró hacia él, y Lasorda, con su figura robusta, le tendió la mano. Con su inglés escaso pero decidido, mi padre le soltó un “Hello, nice to meet you.” Lasorda, acostumbrado, le contestó: “¿No hablas inglés? ¡No problema! Amore por Fernando… y por los Dodgers… se entiende en cualquier idioma, capisce?” Se dio la vuelta, dejándonos a todos con una hermosa, o quizá hasta un poco absurda, sonrisa de asombro. Aunque Lasorda se había retirado como manager en 1996, seguía trabajando para los Dodgers hasta su fallecimiento en 2021.

Y, como un motivo más lindo para recordar, Arnold lo llevó al diamante, donde mi papá pudo subirse al montículo de lanzador. Lamentablemente, no pudimos tomarle una foto, pero quedó grabado en nuestra memoria.

Antes de terminar el paseo, mi madre insistió en pasar por la tienda. Ahí, mi papá se compró una gorra nueva de los Dodgers que usó durante años y que, hasta la fecha, conservamos. También se llevó los típicos recuerdos de fanático y turista: un llavero, unas medias y hasta una bata para salir del baño, pesada casi tanto como el propio Valenzuela y brillante como la sonrisa de mi padre durante todo el recorrido.

Ya en el carro, después de agradecernos una y otra vez, no faltó su último comentario, que dejaba ver a ese periodista de corazón más allá del niño ilusionado: “Cabrones los Dodgers, que traicionaron a Valenzuela. Ni tiempo le dieron para recuperarse de sus lesiones, y lo ‘liberaron’ de su contrato.” Todos nos quedamos en silencio. Ese mismo año, sin embargo, Valenzuela se “reconcilió” con el equipo al unirse como comentarista de radio en español. Pero para mi padre eso no le convenció porque afirmaba que eso no era suficiente. Lamentablemente, no llegó a saber que en 2023 los Dodgers retiraron el número 34 de Valenzuela como símbolo de respeto y reconocimiento a su legado.

Después de esa experiencia, mi padre volvió a visitarnos, y tuvimos la suerte de que nos transmitiera su pasión por el béisbol a través de sus explicaciones durante los juegos. Nunca olvidaré cómo saboreaba cada palabra y se emocionaba con cualquier resultado.

Ahora que me he dedicado a preguntar a amigos y familiares sobre la relación de mi padre con el béisbol, me doy cuenta de que, aunque nosotras, sus hijas, no compartimos la misma pasión por el juego, él tuvo la fortuna de tener amigos y colegas con quienes podía disfrutarlo plenamente. Con Gerardo de la Torre, por ejemplo, mi padre compartía el amor por el béisbol no solo como deporte, sino también como tema literario.

Esa pasión compartida los llevó a crear Pisa y corre. Béisbol por escrito. Una antología de relatos de autores latinoamericanos inspirados en el béisbol. Mi padre escribió el prólogo y contribuyó con dos cuentos: “Aut en tercera” y “El fílder del destino”.

No es hasta ahora que descubro la existencia de este libro, y estos días me dediqué a leer algunos de los relatos. En sus cuentos pude reencontrarme con ese toque de ironía y humor tan característico de mi padre. Al leerlos, me di cuenta de la profundidad de sus pensamientos reflejada en la forma en que describía los sentimientos de los jugadores. Por ejemplo, en Aut en tercera, el pobre jugador intenta llegar a tercera base, peleando con el ampáyer y el coach. El típico “out” en tercera, que hace sufrir a cualquier fanático, aquí representa la derrota personal y el enfrentamiento del personaje con sus propias limitaciones.

Mientras escribía esto, también me enteré de que Julio Scherer, en su Terca memoria, relata cómo mi papá intentó adquirir el cuadro El fílder del destino, de Abel Quezada, por la conexión que sentía con su tema y su simbolismo. Scherer cuenta que mi padre prometía reunir el dinero para comprarlo, pero Quezada finalmente lo vendió a otra persona, dejando a mi papá “ponchado”.

También mi cuñado Víctor me recordó aquellos juegos en los que participaba mi papá, organizados entre autores, actores, otros amigos y “colados”. En 2001, junto con mi cuñado Jesús, lograron formar un equipo en la Liga Maya, jugando todos los lunes a las 8 de la noche y terminando, muchas veces, no antes de las 2 de la mañana. Ricardo y yo participamos algunas veces en la primera parte; recuerdo que llevábamos a Regina, todavía pequeña, a vernos jugar. Eugenia, por su parte, jugaba junto a mi papá como su corredora: él bateaba y ella corría.

Todos acababan destrozados de piernas, espalda y hombros. Recuerdo bien estar ahí, muertos de frío y riéndonos sin parar, sobre todo cuando, si te fijabas bien, los jugadores, en medio partido, sacaban su “anforita” de tequila o se echaban sus cigarritos sin pena alguna.

Seguramente hay muchas historias más que me faltan por conocer, pero por ahora, en honor a estos días tan emocionantes de la Serie Mundial, me atreví a lanzar un jonrón hasta el cielo para recordarlo. Me gusta imaginarlo allá arriba, en un estadio tan bonito como el de los Dodgers, tomando posición en el montículo como lanzador, listo para su jugada, ahora con Valenzuela como observador y fan. Todo estaría en calma, disfrutando lo que hoy llama vida, colándose en nuestro recuerdo para hacerse presente, como si nunca se hubiera ido.

comentarios