Rodrigo Murray se mete en el personaje reinventado de Leonardo Da Vinci para hablar de sus propias impotencias y auto ficciones, en la mejor personificación de un actor con anhelos.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Hace 32 años, en Milán, el genial actor-clown-director-dramaturgo suizo-italiano Daniele Finzi Pasca salió de “tras bambalinas” a la fama internacional con su monólogo Ícaro, con el que a la vez inventó una forma nueva de expresión escénica a la que llamó “teatro de la caricia”. En 2013 estrenó en Montreal La Veritá (La Verdad), una obra teatral cuya escenografía principal era un telón original pintado por Salvador Dalí en los años cuarenta en Nueva York. “¿Las pinturas de Dalí reflejan exteriores de día o de noche? La respuesta: ni uno ni otro. Las imágenes de Dalí pertenecen a otra dimensión, la de los sueños”, describió al respecto el propio Finzi Pasca.

Yo no sé si en la imaginación y creación propias de Rodrigo Murray ha estado presente Daniele Finzi Pasca; pero en su formidable Leonardo el mexicano me ha recordado las intenciones oníricas del suizo: mover las fibras interiores del espectador, llevarlo al lugar de las emociones, generalmente reservado para el cine, dar el permiso a “la más efímera de las artes” de salirse de la mera reflexión y la conciencia.

El monólogo –escrito y actuado por Murray, tras un trabajo que le llevó 15 años repensar, repasar y montar—, tiene de lo de Finzi el rastro de la parte más frágil del ser humano, en este caso manifestada en la frustración: el fracaso al que hasta los genios están expuestos para volver imposible, en realidad, su inmortalidad. Murray se aparta de las sesudas biografías, elogios, embelesos de la obra del florentino renacentista Leonardo di ser Piero da Vinci para acercarnos a la carne y los huesos, y reescribe con pinceladas de humor –un recurso que también usa Finzi—, a un personaje “genio universal” que se arrodilla confeso para hablar en primera persona.

Un discreto en su vida sentimental que por hacer lo más perfecto en La Gioconda nunca la termina; una fama como narrativa porque se trataba de un hombre que por momentos careció de autocompasión y fue generoso, como cuando estaba frente al David de Miguel Ángel, un artista más joven que él al que llamó “maestro”.

Más que oportunidades para ser inmortales, según esta filosofía que va tejiendo Murray, lo único que tienen los artistas para sí es la exploración perpetua. Y no hay mayor ejemplo de ello que Da Vinci: artista, inventor, anatomista, poeta, músico, soñador, … y actor. Y entonces Rodrigo se mete en el personaje reinventado de Leonardo Da Vinci para hablar de sus propias impotencias y auto ficciones, en la mejor personificación de un actor con anhelos.

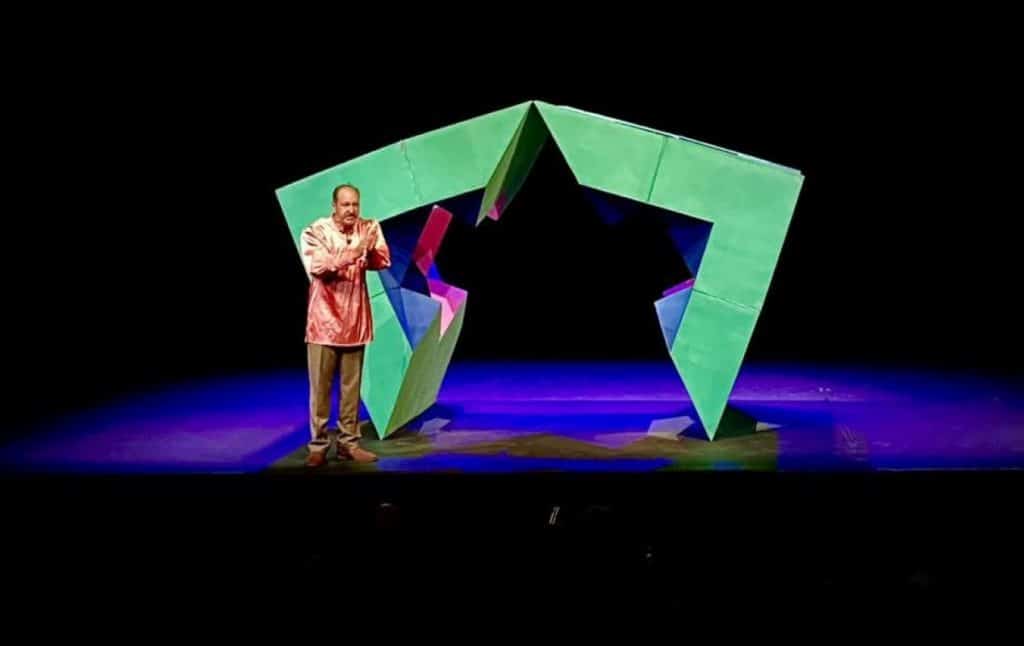

Rodrigo Murray –que histriónicamente va ligando diversos personajes que se atraviesan en la vida de Leonardo y en la vida de él, alternando en el tiempo los 570 años de historia que hay entre los dos— usa como escenografía una pieza artística que el escultor Sebastián entregó exprofeso para la puesta, una versión monumental de la maqueta de 30 centímetros denominada Leonardo 4, realizada a finales de los años sesenta como parte de un conjunto de obras “cinéticas transformables”, según se explica en uno de esos programas a los que antes de la pandemia se llamaban “de mano” por ser impresos y ahora son descargados en el celular. “Estos prototipos compartían la característica de ser figuras móviles y policromáticas para enfatizar la sorpresa del surgimiento de las piezas ocultas”. Así el actor le da un movimiento que debe llevar un orden estricto para formar toda clase de figuras geométricas “de cuarta dimensión matemática”, varias esculturas en una que representan en homenaje los cánones, el pensamiento y las proporciones de Da Vinci.

Las figuras geométricas logran la perfección que no tienen sus autores: lo posible contra lo imposible.

Pero yo añadiría que mientras Murray mueve y acaricia la escenografía (que mide dos metros, tres centímetros más que él, y tiene un peso de 200 kilos), la convierte en la depositaria de los dolores y anhelos que suponemos eran de Leonardo pero que él los toma como suyos propios. Como en el caso de La Veritá, la obra plástica se vuelve parte de la puesta de una manera imprescindible y se convierte en un plus que efectivamente azora al espectador.

El sábado, después de la función número 20, di un abrazo a Rodrigo como suelo hacerlo cada vez que nos encontramos, sobre todo en las reuniones de generación del Colegio Madrid. Pero esta vez lo hice con el grato añadido de haber disfrutado su talento –con un teatro puesto de pie— en el mejor lugar de su carrera. Pese a las frustraciones de la vida.

—

Leonardo se presenta en el Teatro Helénico, sábados y domingos a las 13 horas.

comentarios