La verdad sobre la Santa Inquisición en México

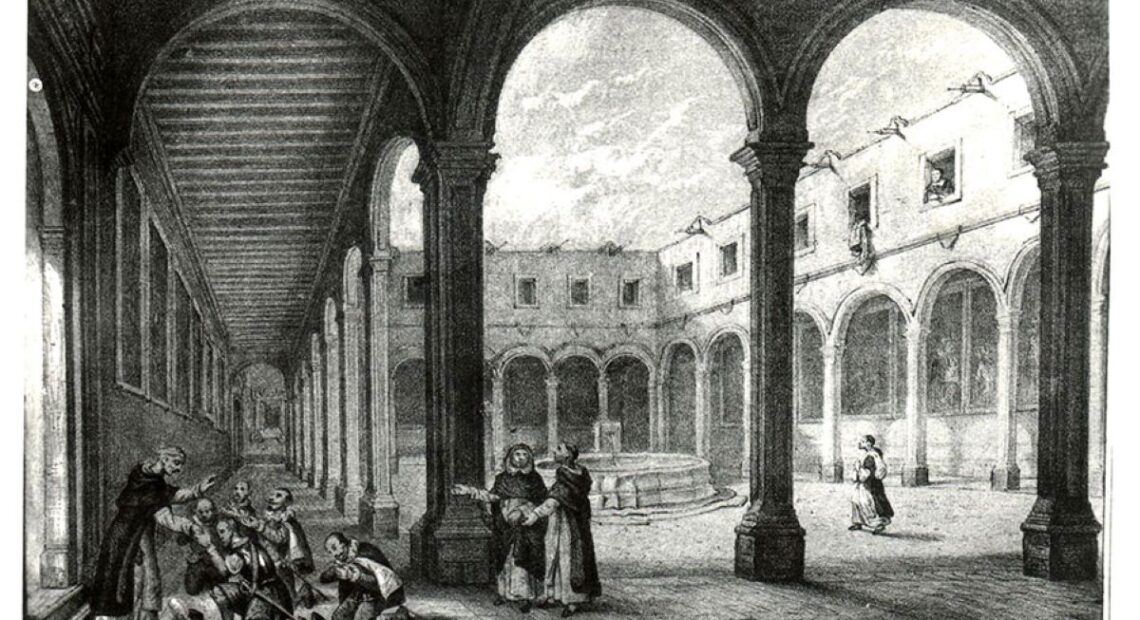

Imagen del edificio en la época colonial. Ilustración: Archivo del Palacio de la Escuela de Medicina / UNAM

El palacio que hoy respira ciencia, antes fue temor

Entre miedo y memoria en Ciudad de México: La imagen popular habla de miles ardiendo. La realidad documentada es otra.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La Santa Inquisición llegó a Ciudad de México cuando el fuego de la península ya llevaba casi un siglo crepitando. En España, los Reyes Católicos habían instituido el Santo Oficio en 1478; allá se multiplicaron los tribunales en Sevilla, Toledo, Zaragoza, Valladolid. Aquí, en cambio, la Corona tardó en imponer su maquinaria. No fue sino hasta 1569, bajo el reinado de Felipe II, que se firmó la cédula de creación, y el 13 de noviembre de 1571 se inauguró oficialmente el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. Lo encabezó el arzobispo Pedro Moya de Contreras, un hombre austero que entendía que más que hogueras, la fe se controlaba con miedo y papeles.

Desde el principio, el tribunal novohispano fue único y centralizado: no hubo pequeñas sedes rurales ni inquisidores dispersos por los pueblos. Toda denuncia, viniera de Veracruz, Puebla o el entonces lejano Mixcoac, acababa en la capital. Por eso nunca hubo un quemadero en ese pueblo agrícola al sur: Mixcoac jamás vio desfilar a herejes con sambenitos, aunque sus vecinos podían ser llamados a juicio si alguien los delataba.

El primer gran auto de fe se celebró el 28 de febrero de 1574, apenas tres años después de la apertura del tribunal. La Plaza Mayor —hoy Zócalo— se convirtió en teatro: un templete de madera frente al Palacio Virreinal, la Catedral como telón de fondo, los reos vestidos con túnicas amarillas y dibujos de demonios. El virrey asistía solemne, la Audiencia y la Universidad acudían como espectadores privilegiados. Al final, los condenados a muerte eran “relajados al brazo secular”: el verdugo del rey se encargaba de concluir lo que la Iglesia decía no poder mancharse las manos haciendo.

La imagen popular habla de miles ardiendo. La realidad documentada es otra. Historiadores como Luis González Obregón han revisado los archivos y coinciden: en más de dos siglos y medio apenas hubo alrededor de cincuenta ejecuciones reales. Para el delito de “judaizar”, tan perseguido en la época, se sabe que entre 1571 y 1700 se procesaron 324 personas y solo 29 terminaron en la hoguera. El resto de los condenados recibió penitencias, cárcel, destierro o confiscación de bienes. La Inquisición mexicana fue sobre todo censura y vigilancia, no una máquina de matar.

También tuvo límites que en España no existieron. En la Nueva España los indígenas quedaban, en teoría, fuera de su jurisdicción plena: se les consideraba neófitos en la fe, incapaces de herejía formal. La atención se centró en españoles, criollos, mestizos, conversos, extranjeros protestantes y lectores de libros prohibidos. Fue un tribunal de élites urbanas y de control intelectual más que de persecución masiva.

Las ejecuciones mismas eran menos “espectaculares” que en el imaginario. Al reo que se arrepentía se le aplicaba el garrote vil antes de encender la pira, para que no sufriera el fuego. Si estaba muerto o ausente, se quemaba un muñeco en su lugar. Solo el pertinaz —el que no abjuraba— moría vivo entre llamas.

Las hogueras inquisitoriales mexicanas no estuvieron dentro del palacio del Santo Oficio. Al principio se encendieron en la Plaza Mayor, pero pronto se trasladaron a sitios más prácticos y simbólicos. La más usada fue la Plaza del Volador, donde hoy se alza el edificio de la Suprema Corte; allí se levantaba un cadalso con maderos y estacas, rodeado de soldados y curiosos. También hubo ajusticiamientos en las inmediaciones de San Diego —actual Ciudadela— y en el Quemadero de San Lázaro, al oriente, cuando el humo y el olor se consideraban inconvenientes para el centro.

El auto de fe del 8 de diciembre de 1596 marcó la memoria colectiva. Aquel día, Luis de Carvajal “el Mozo” y varios miembros de su familia, acusados de judaizar, fueron ejecutados. Algunos fueron estrangulados antes de arder; otros, representados por efigies. La élite virreinal acudió como a un espectáculo que confirmaba el poder del Santo Oficio y la fragilidad de cualquier disidencia religiosa.

Con el tiempo, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, las hogueras se hicieron raras. Crecieron las condenas a cárcel, destierro y penitencias públicas. El teatro del auto de fe —procesión, lectura de sentencias, sermones ante multitudes— se volvió más un ritual de advertencia que una carnicería.

El corazón del miedo se levantó en piedra entre 1732 y 1736, cuando el arquitecto Pedro de Arrieta diseñó el Palacio de la Inquisición. Su fachada achaflanada le valió el apodo de Casa Chata. Allí funcionaron las oficinas, salas de audiencia y la temida cárcel de La Perpetua, donde los acusados podían pasar meses o años mientras sus expedientes se engrosaban. En sus sótanos se custodiaban documentos y, según la tradición oral, pasadizos secretos hacia el convento de Santo Domingo.

La Inquisición mexicana tuvo sus últimos estertores cuando las Cortes de Cádiz la abolieron en 1813. Fernando VII la restauró un tiempo, pero en la Nueva España su última sesión ocurrió en 1820, ya en vísperas de la Independencia. El edificio pasó a manos del Estado y a mediados del siglo XIX se convirtió en la Escuela Nacional de Medicina. Hoy, convertido en Museo de la Medicina Mexicana de la UNAM, permite recorrer celdas, salones de juicio y la elegante escalera barroca que un día vio subir a inquisidores.

El lugar se llenó de leyendas. Se habla de fantasmas de reos, de túneles secretos, de lamentos que aún resuenan. No hay pruebas documentales de estas apariciones, pero el mito persiste y le da a la Casa Chata un aire melancólico. Un hecho real alimentó esa fama sombría: el suicidio del poeta Manuel Acuña en 1873, cuando el edificio ya era sede de Medicina.

La Santa Inquisición en México fue más tribunal de control intelectual que máquina de hogueras. Vigiló bibliotecas, confiscó libros, castigó blasfemias y herejías, pero en cifras resultó modesta: medio centenar de ejecuciones frente a los miles de la península. Su recuerdo, sin embargo, se hizo grande: el miedo viaja mejor que las estadísticas.