EN AMORES CON LA MORENA / La ciudad que se vende como recuerdo

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Foto: Emilio Montemayor

“Y llegó la otra cara de la gentrificación, la que casi nadie menciona: la comercial. Cierran los negocios que eran ancla emocional de las cuadras”.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Yo nací en el Distrito Federal y no sé si moriré en Ciudad de México. Lo cierto es que durante toda mi infancia y juventud consideré que aquello de DF era un nombre horrendo e inmerecido. Me costaba aceptar que los connacionales del interior no comprendieran que las ventajas del centralismo contrastaban con el peso de ser capital: una ciudad abierta al mundo, pero sofocada por la vida burocrática. Cuando, con la Constitución de 2017, al fin encontramos el lugar que como capitalinos nos correspondía en el mapa —la ciudad de todos los mexicanos—, el nombre por fin se alineó con la identidad, la riqueza y la diversidad cultural que aquí conviven. Era una deuda histórica con esta metrópoli enorme, trágica y feliz, que se ha convertido en referente mundial.

Pero desde entonces Ciudad de México entró en un éxito que ya se avizoraba hacia el año 2000: una metrópoli que se levantaba hacia lo alto pese a sus tragedias sísmicas y que no dio tregua a la densificación, particularmente a partir del tristemente célebre Bando Dos de López Obrador. Ese éxito trajo también su decadencia: donde antes había barrio aparecieron torres que devoran la escala humana; ahí está la Mitikah, hoy la más alta de la ciudad, ahorcando al pueblo originario de Xoco con su iglesita colonial de San Sebastián.

La Cineteca Nacional cercana se volvió más concurrida —lo cual es maravilloso— y prevaleció un ambiente de juventud eternamente primaveral; pero también allí avanzó la gentrificación: las palomitas alcanzaron precios gourmet y sus cafeterías y bares compiten con los de afuera, en un proceso cada vez más elitista que contradice el carácter público y social que alguna vez tuvo ese espacio.

Yo solía salir de noche sin un plan. Bastaba caminar y dejar que una puerta entreabierta y la música me invitaran a entrar, sin necesidad de reservaciones ni códigos de vestimenta —si dejamos atrás aquellos años de discriminación ochentera, cuando los cadeneros decidían quién podía entrar según su clase, su ropa o si les parecía lo bastante “bonito”. Hoy recorro la Roma un viernes cualquiera y todo parece coreografiado: terrazas con luces perfectas para Instagram, mixólogos que explican la fermentación como si dieran un TED Talk y bares donde la nostalgia se sirve con espuma controlada por algoritmo. Hay mezcales de autor hasta el ridículo, listos para quien se deje estafar creyendo que un trago caro es experiencia cultural. Cafecitos de onda que presumen cuernitos de sesenta pesos como si fueran alta pastelería, como si nos hubieran hecho creer que el único café bueno es el de los “baristas” —y por baristas terminan pasando hasta los del Starbucks, con su agua de calcetín—, mientras La Ideal, La Madrid o La Vasconia siguen abarrotadas —y ahora también visitadas por extranjeros— en una paradoja deliciosa: se llenan para comprar pan, sí, pero sobre todo para tomarse la foto que confirme la experiencia.

Gastronomías de autor, Michelines para taquerías donde importan más las estrellas que los tacos: un festín donde la calidad se confunde con las apariencias y uno ya no sabe dónde meterse. Y, al mismo tiempo, los baches siguen ahí, el Metro se cae a pedazos y se vuelve infuncional por falta de mantenimiento: la ciudad vuelve a temblar —literal y metafóricamente— cuando aparece una separación en el tramo elevado de la Línea 12. Paradójico: el Metro, que por décadas fue motivo de orgullo y considerado uno de los mejores del mundo, hoy es sinónimo de descuido.

Firmamos sin querer un pacto tácito: que nadie vuelva a salir sin saber exactamente cuánto cuesta el trago y a qué hora cierran. Desaparecieron las madrugadas interminables, el azar, la posibilidad de acabar conversando a las cinco de la mañana con desconocidos. Hoy el peligro también es boutique: bares con cover digital y experiencias inmersivas que prometen caos de catálogo. Algo se perdió hasta cuando los Vips dejaron de abrir toda la noche. Hoy, si uno es rico, puede ir a cualquier hora de la madrugada al Pie de Cochon; el resto debe resignarse a que la ciudad duerme. Extraño el desorden porque ahí latía algo verdadero.

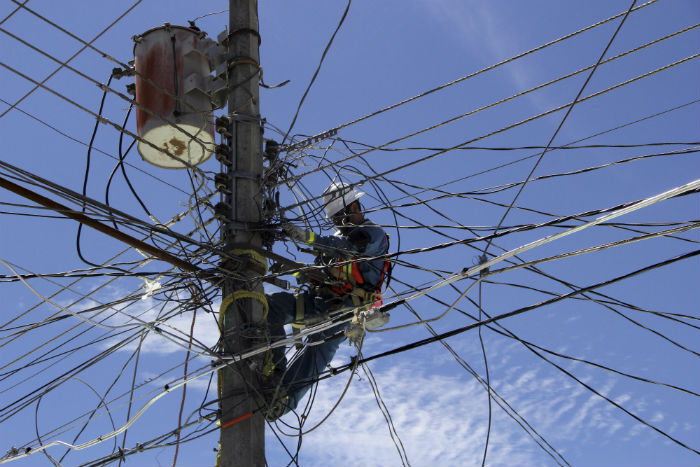

Ese vacío nocturno se hermana con otro engaño: la modernidad que se nos volvió maqueta. Pase uno por Insurgentes Sur: torres con nombres en inglés y fachadas de vidrio espejeante que presumen cosmopolitismo. Y, sin embargo, basta caminar unas cuadras por el Centro Histórico o por la vieja Calzada de Tlalpan para descubrir banquetas destrozadas, grietas que obligan a saltar charcos y cables colgando como en una ciudad improvisada. Reforma presume ciclovías impecables en renders; la vida real huele a drenaje y a bici compartida con la llanta ponchada. Levantamos ejércitos de departamentos idénticos que lucen bien en un folleto y mal en la vida real. El cosmopolitismo prometido se quedó en propaganda de desarrollador.

A la par, la nostalgia se volvió negocio redondo. Roma, Juárez, San Rafael: murales “retro” recién pintados, cafés que imitan fondas pero cobran como Tokio, galerías que venden ruinas como si fueran arte conceptual. Lo auténtico se convirtió en experiencia premium. Entrar hoy a la Casa Azul de Frida Kahlo sobrepasa los quinientos pesos; quién iba a pensar que la célebre pintora vería su tragedia convertida en un lujo codiciado. Los vecinos que hicieron barrio son expulsados por rentas que suben con cada influencer que descubre “un rinconcito vintage”.

Y llegó la otra cara de la gentrificación, la que casi nadie menciona: la comercial. Cierran los negocios que eran ancla emocional de las cuadras. El Pan Segura —panadería con alma de Jalisco, en la calle 16 de septiembre— bajó la cortina hace unos meses. Ahí mi padre iba de niño con mi abuela: salían con una bolsa de papel cargada de conchas todavía tibias, orejas crujientes y bolillos recién salidos del horno que llenaban la calle de ese olor dulce y mantecoso que marcaba la mañana. También se fue a unos pasos la Casa Boker, aquella legendaria ferretería que durante décadas surtió herramientas, herrajes y tornillos a medio Centro Histórico antes de convertirse en un espacio de consumo aspiracional. Desaparecen loncherías legendarias y fondas donde uno aprendía a comer solo.

Incluso las cantinas que sobreviven se vuelven imposibles para muchos, aunque sigan llenas. Ahí está La Mascota, que mantiene la tradición de botana abundante… siempre y cuando cada quien pague tres tragos. Una costumbre que antes era sinónimo de accesibilidad y hoy se siente como lujo disfrazado de ritual popular. Otras, como El Gallo de Oro, han perdido su identidad; después de remodelaciones quedó un híbrido de mala estética que parece esforzarse por gustarle a todos y acaba no perteneciendo a nadie. Y El Nivel, la cantina más antigua de la ciudad junto al Templo Mayor, hace tiempo que fue desmantelada, borrando de un tajo un pedazo entero de memoria nocturna.

Y todo para que, además, al caminar hoy por las calles céntricas —con el nuevo gobierno— ni siquiera podamos disfrutar la belleza de los edificios. Están acorralados por mamparas de metal para evitar vandalizaciones y las banquetas huelen a grasa rancia de vendedores que se han desbordado como nunca. Un fenómeno que antes era noticia de alarma y ahora vemos con resignación, como si el deterioro fuera parte natural del paisaje.

Todo ese patrimonio intangible —los olores, los rituales, los lugares donde se armaba barrio— se vende ahora como recuerdo empaquetado. Hasta los churros de El Moro, que fueron un rito nocturno compartido, se han convertido en franquicia pulcra y omnipresente. Y recordé cuando mi amigo Emilio me envió la foto de una paragüería que había descubierto con emoción, todavía abierta; pensé en otra, centenaria, que cerró en el Eje Central cerca de Garibaldi. Hoy, en su lugar, hay locales enormes y vacíos donde apenas sobreviven unas cortinas metálicas grafiteadas, y en sus orillas se acuestan vagabundos que parecen custodiar los fantasmas de lo que fue, vagabundos a los que nadie parece ver porque en esas banquetas sobrevive más la inmundicia que ellos mismos.

Ni el verde se salva de la escenografía. Somos la ciudad del espectáculo ecológico. Presumen que somos “esponja”, que reforestamos, que habrá parques lineales. Mientras tanto, laureles centenarios caen ante la retroexcavadora y colorines amenazados son tratados como estorbo. Cuando un barrio defiende un árbol real —como Laureano en Tlacoquemécatl— descubre que la modernidad verde se dobla ante el primer permiso exprés, incluso concedido por políticos de supuestas formas “nuevas”.

Todo esto ocurre en una ciudad entrenada para esperar. Esperamos el Metro que falla, el transporte que no llega, el hospital público que nunca agenda, el trámite que se empolva. Esperamos las famosas “Utopías” del derecho a la felicidad que siguen sin abrir. La paciencia es nuestro deporte extremo.

Y, mientras tanto, aprendemos a vivir en cajitas carísimas. Treinta metros cuadrados a veinte mil pesos se promocionan como lofts cosmopolitas. El discurso oficial habla de vivienda accesible mientras la realidad son departamentos mínimos y banquetas imposibles. Habitamos rincones microscópicos pero seguimos soñando con una ciudad que ya no existe. El encarecimiento vuelve casi repentinamente imposible seguir viviendo en una de las ciudades más sorprendentes del mundo, que además se va igualando con otras en el costo de la vida —y, por supuesto, es ya la más cara de México. Cada vez más pronto, hasta un pozole en la populosa Algarín empieza a sentirse como comida de restaurante caro, rodeado de un fascinante movimiento de promoción y propaganda: camisetas, bolsas, tazas y cualquier objeto dispuesto a vendernos una tradición recién empaquetada para quien pueda pagarla, incluidos todos esos souvenirs que hoy compran encantados los turistas. Todo esto es de lo que no se habla cuando se habla de la crisis de vivienda por la gentrificación: que donde antes podíamos pasear los de clase media, ahora se multiplican espacios prohibidos.

Quizá todo empiece con la noche que perdimos. Cuando la ciudad dejó de ser impredecible, dejó también de ser honesta. Nos vendieron modernidad, pero nos robaron el azar; ofrecieron sustentabilidad mientras talaban la memoria; nos dieron microlofts sin épica. Lo peor no es que la metrópoli se gentrifique: es que se gentrifique su propio corazón. Convertimos la vida urbana —sus olores, sus riesgos, su música desordenada— en souvenir controlado. Y una ciudad sin noche, sin caos, sin panaderías como el Pan Segura y sin árboles que la amparen, es apenas una escenografía: un lugar donde se vive, sí, pero difícilmente se sueña.