Enfermedades de la marginación urbana

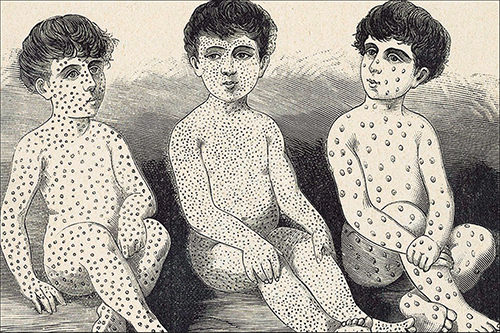

Grabado de autor anonimo publicado en Les Remedes de la Bonne Fem me, 1880. Mary-Evans-Picture-Library

Las enfermedades infecciosas en poblaciones marginales de la Ciudad de México entre 1950 y 1980 son ejemplo histórico de la desigualdad en salud.

POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO

En las décadas de 1950 a 1980, la Ciudad de México vivió una contradicción sanitaria ya que mientras el país lograba importantes avances en materia de salud, aún persistían enfermedades infecciosas con altos índices de morbimortalidad en los márgenes urbanos.

En estas periferias conurbadas y los barrios pobres de la capital se asentaron migrantes de origen rural e indígena, a menudo en condiciones precarias y estigmatizados (Indigenous peoples in Mexico – Minority Rights Group 2023); fue en estos grupos donde las enfermedades infecciosas (tuberculosis, parasitosis y diarreas, infecciones respiratorias, demostraron cómo la salud de poblaciones marginadas puede quedar totalmente relegada.

La mortalidad por enfermedades infecciosas se concentraron en las zonas de muy alta marginación, duplicando las tasas respecto a zonas prósperas (Morales Espinosa, 2023). De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Salud, las enfermedades infecciosas siguieron siendo causas relevantes de muerte en los estados y zonas más marginadas, a pesar de los avances generales en la esperanza de vida (Narro Robles, 1996). La tuberculosis fue un claro exponente de enfermedad asociada a la pobreza urbana. A pesar de la disponibilidad de antibióticos desde mediados de siglo, la tuberculosis persistió en los cinturones de miseria de la Ciudad de México, alimentada por el hacinamiento, la desnutrición y las malas condiciones de vivienda. (Bronfman, 1984, p. 45).

En las vecindades del centro y los asentamientos irregulares de la periferia, contraer tuberculosis no era raro.

La cobertura del sistema de seguridad social (IMSS e ISSSTE) no alcanzaba a los trabajadores informales, que conformaban gran parte de las poblaciones marginadas urbanas. La Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) operaba algunos dispensarios y campañas contra la tuberculosis pero los recursos eran limitados. y la capacidad para seguimiento de casos en barrios pobres insuficiente. Por ello, instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México atendían a una elevada proporción de enfermos de escasos recursos, brindándoles atención gratuita y apoyo con medicamentos (Infante et al., 2006, pp. 141-150).

Como lo asentó Morales Espinosa (2023) respecto a otra enfermedad olvidada, la lepra, no se eliminan estos males “mientras se ignoren… impactan a poblaciones marginadas y pobres, son endémicos y no epidémicos”, quedando relegados tras otras urgencias (Lepra, enfermedad ignorada). Otra serie de padecimientos que aquejaron de forma desproporcionada a las comunidades marginadas de la capital fueron las parasitosis intestinales y las infecciones gastrointestinales en general. En las colonias sin acceso regular a agua potable ni drenaje, era común que niñas y niños contrajeran amebiasis, giardiasis, lombrices y otras infecciones intestinales desde temprana edad. Estudios contemporáneos muestran que la población indígena en México sufre mayor incidencia de infecciones intestinales en la niñez que el promedio nacional (The Health of Indigenous Populations in Mexico: Disencounters | ReVista). El saneamiento precario caracterizaba a muchos asentamientos conurbados: letrinas rudimentarias, aguas negras corriendo al aire libre, acumulación de basura y falta de cloración del agua.

Hasta los años 70, las enfermedades diarreicas fueron una de las principales causas de mortalidad infantil en México, especialmente en áreas marginadas urbanas y rurales. Las autoridades sanitarias lanzaron esfuerzos importantes hasta la década de 1980, cuando se implementó a nivel nacional el Programa contra las Enfermedades Diarreicas y la difusión de la terapia de rehidratación oral (TRO). Estas intervenciones lograron una reducción de las muertes por diarrea infantil –cerca del 70% a nivel nacional (Secretaría de Salud, 1995) A su vez la vacunación universal instaurada en los años 1970-80 (DPT, sarampión, etc.) redujo drásticamente enfermedades como la difteria, coqueluche y el sarampión grave (Laurell, 1982, p. 145), lo que disminuyó las muertes por neumonía asociada a estas infecciones. Sin embargo, la neumonía bacteriana y la influenza continuaron afectando desproporcionadamente a los niños de familias sin acceso a atención oportuna. El resultado era que menores de zonas marginales tenían mayor probabilidad de fallecer por complicaciones respiratorias que aquellos de colonias con mejor infraestructura y cercanía a servicios (Bronfman, 1984, p. 45). A nivel nacional se documentó que la incidencia de infecciones respiratorias y su letalidad eran más altas en municipios con índices de marginación elevados (CONAPO, 1993). De acuerdo con Infante, el Estado fortaleció la red de hospitales pediátricos y centros de salud urbano-marginales, donde se atendían miles de casos de infecciones respiratorias cada año. Se crearon instituciones especializadas como el ya mencionado INER, que atendía no solo tuberculosis sino también neumonías crónicas, bronquiectasias y otros males pulmonares en población de bajos recursos (Infante et al., 2006, pp. 141-150).

Recién a finales de los 80, y más claramente en los 90, México adoptó un Programa de Control de Infecciones Respiratorias Agudas orientado a la atención primaria, lo que indica que durante nuestro periodo de estudio este tema no había recibido toda la atención necesaria (Kumate, 1990, p. 10).

En conclusión, las enfermedades infecciosas en poblaciones marginales de la Ciudad de México entre 1950 y 1980 constituyen una representación de la desigualdad ante la asistencia y la inequidad en grupos poblacionales olvidados, excluidos e invisibles.