FEBRERO LOCO… DE AMOR / La memoria del buen amor

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

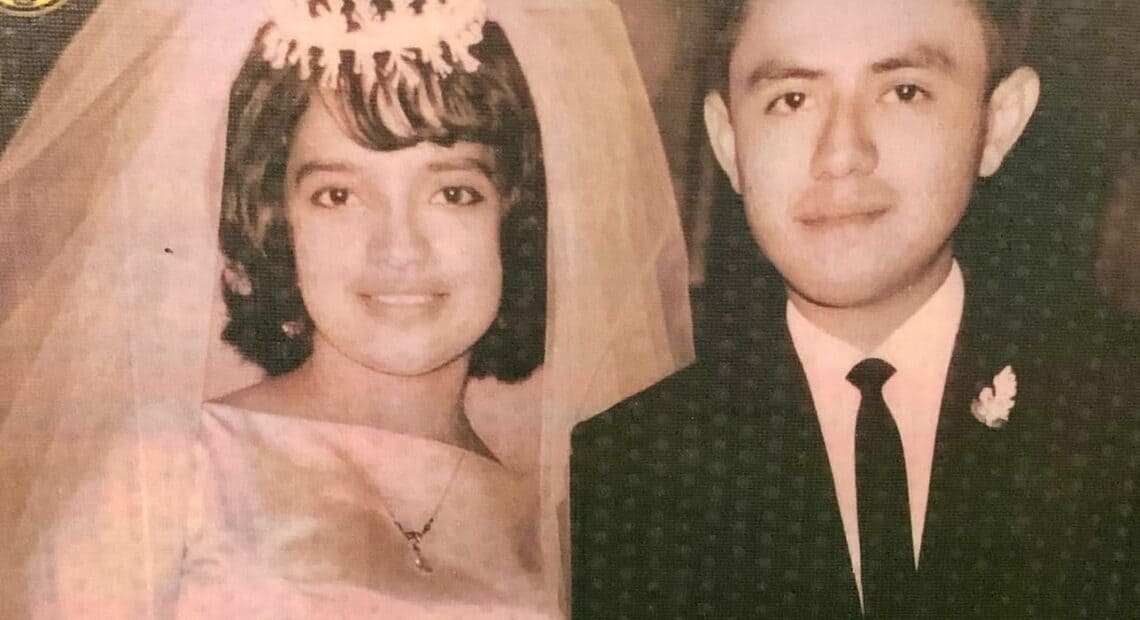

Candelaria Navas y Luis Melgar. Foto: Álbum familiar.

“La maestra nos regaló lo que para mí sería un liberador sermón académico, platicando entre sonrisas y gestos acentuados que hacíamos el amor porque nos gusta, porque es algo lindo y lo disfrutamos”.

POR IVONNE MELGAR

Cuando era niña y se hablaba de amor, pensaba en la foto de mis padres en la parroquia de la María Auxiliadora Don Rúa, el 12 de diciembre de 1964. Sobre el pasillo, concluida la ceremonia, dos jóvenes profesores de apenas 21 años sonreían.

Mirando a Candelaria Navas, con el velo destapado, con el tradicional vestido de novia, mi hermana Gilda y yo diseñábamos en voz alta cómo sería el nuestro, haciendo cuentas también de cuántos años podrían faltarnos para ser las protagonistas de la misma escena.

Aunque en esa imagen de Luis Melgar parece más un chambelán con su traje negro escuálido, un muchachito que apenas ha dejado atrás la pubertad, nosotras lo veíamos como todo un caballero y aspirábamos encontrar un futuro esposo tan apuesto como él.

Estábamos orgullosas de ese álbum de boda en el que desfilaban los abuelos paternos y maternos, tíos, primas, madrinas y padrinos, retratando el día fundacional de la familia Melgar Navas.

Parte de aquella emoción infantil se prende todavía frente a esas fotos que aún conservan el brillo propio de los materiales que se usaban en los estudios profesionales de la época.

Sé que las cavilaciones que hacíamos mi hermana y yo estaban tocadas por los valores entendidos de la época, acaso en su mayoría prejuicios indefendibles ahora como ese de que quien no salía de blanco de su casa era una perdida; que el casamiento civil valía poco, y que a los niños “nacidos fuera de matrimonio” se les nombraba bastardos.

En medio de esas supuestas premisas para “una vida decente”, el amor bueno debía recibir la bendición católica para que sólo entonces se cumpliera la sentencia de que hasta que la muerte nos separe, misma que en el caso de nuestros padres sucedió el 7 de marzo de 2024, día en que Luis se volvió memoria indisolublemente viva para Candy.

Porque al margen de las condiciones conyugales y los permisos religiosos, así es el buen amor vigente, ese que se construye en la resistencia de las vicisitudes de la ruda vida diaria; el que aprende a surfear cuando la fatalidad nos obliga a verla a los ojos y queremos ahogarnos en la nada; el que pide y ofrece perdón, el que quedito llora las premoniciones de Juanga cuando implora el “abrázame, muy fuerte, amor que el tiempo en contra viene”.

Por fortuna, aquellos supuestos normativos se vieron alegremente cuestionados en nuestra temprana adolescencia, aun viviendo en El Salvador, cuando Candy tuvo las primeras amigas que contaban desparpajadas de las mieles del “amor libre”, término con el que se aludía en esos años al sexo “sin papelito de por medio”.

Aun cuando las jóvenes universitarias -a las que yo consideraba hippies- nos llevaban esas novedades y su patente alegría era digna de credibilidad de que ahí había otro modo de ser humano y libre -me estoy pirateando ese enorme verso de Rosario Castellanos-, me preocupaba perder lo que según las muchachas que hacían los quehaceres domésticos en la casa era “el himen de la virginidad”.

Las explicaciones que me dieron, mientras lavaban nuestros uniformes escolares, es que se trataba de una telita muy fina que podía romperse montando caballo o al andar mucho en bicicleta. Esto último me mortificó porque si algo amaba entonces era explorar las colonias aledañas pedaleando.

De acuerdo con aquellas historias de las que nunca hablé con mis compañeras en la escuela primaria ni en el primer año de secundaria, si no había himen, el hombre podía regresar a la novia. La prueba de si éste seguía ahí, aclaraban, era un leve pero evidente sangrado, como el de una pequeña herida en la yema de los dedos.

¿Pero si fue por tanto andar en bici?, pregunté. Pues ya será cosa del esposo creerle o no. El problema, precisó alguna de mis improvisadas educadoras sexuales, es que, si se casan vírgenes y así lo comprueban, las quieren más.

Aquello de la propiedad privada y el amor se desfondó para siempre con Silvio Rodríguez amenizando las jornadas escolares del paraíso terrenal llamado Colegio de Ciencias y Humanidades, ya viviendo en México.

Porque fue en ese enorme jardín de pedregales y jardineras, el Plantel Sur, donde devoré los cuentos de la Antología de Literatura Latinoamericana que comprábamos en el Departamento de Publicaciones, y donde la maestra de Estética, Blanca Figueroa, entre fumada y fumada, nos preguntaba “¿Por qué la gente hace el amor?”.

En esa clase, dedicada a responder esa interrogante, los más audaces, supongo que “ya tenían relaciones”, como decíamos entonces (aquí dejo una grabación de carcajadas generacionales), contestaron desde porque así se reproduce la especie humana hasta porque son necesidades fisiológicas, pasando por las razones de que la pasión sólo se aliviaba en la carne del ser deseado.

Con mi cigarro en mano, mismo que compraba en la tienda de las tortas antes de esa clase que era una de mis favoritas, seguí a mis compañeros, sin dejar de observar cómo la bella Blanca, ojos verdes, pelo lacio, reprobaba con un gesto negativo de la cabeza a cada uno.

Ya que no hubo más intervenciones, la maestra nos regaló lo que para mí sería un liberador sermón académico, platicando entre sonrisas y gestos acentuados que hacíamos el amor porque nos gusta, porque es algo lindo y lo disfrutamos y cualquier otra explicación pretendía dominar ideológicamente nuestros cuerpos.

Así que, entre los poemas de Rosario, las clases de mitología griega de otra hermosa de ojos verdes, Yamilé Paz Paredes, y La historia de la locura de Michel Foucault, en la materia de Salud mental y sociedad que nos impartía una auténtica vaca sagrada de la psiquiatría, los anatemas de la virginidad se fueron diluyendo.

Marcados por el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1986, el fraude electoral de 1988, las transiciones políticas que de ahí provinieron y la apertura comercial que ahora sabemos fue un antes y un después en nuestros hábitos de consumo, con los bienes culturales incluidos, somos los que leímos en voz alta Los amorosos de Jaime Sabines, y El arte de amar de Erich Fromm como tarea escolar.

Fueron años fundacionales que continuarían en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con maestros fantásticos – como María Luisa Castro y Sergio Colmenero- que al sumergirnos en novelas, ensayos, entrevistas y testimonios nos llevarían a experimentar un ingreso a la adultez sin énfasis en las formas conyugales que tomaría nuestras biografías, pero sí en la obligación de construir unas con voluntad y libre albedrío.