Las Poquianchis: del horror real al espejo del cine y la novela

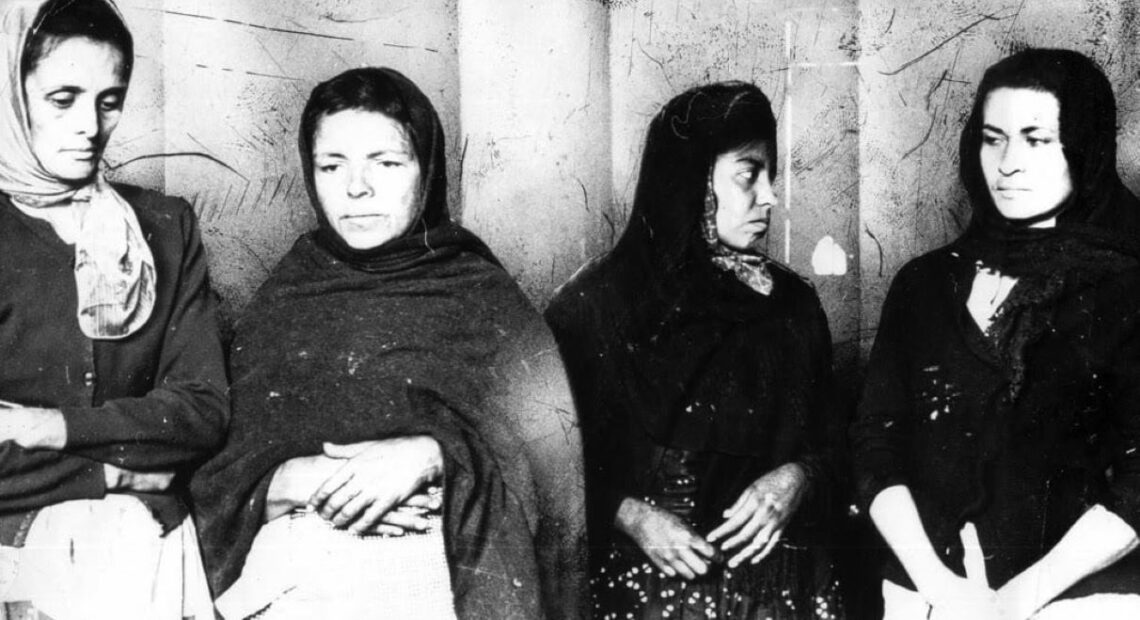

Las Poquianchis originales. Foto: Especial

La serie de Luis Estrada revive el caso en clave satírica, pero el referente sigue siendo la cinta de Felipe Cazals, brutal retrato fílmico estrenado en 1976.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Entre la novela de Jorge Ibargüengoitia y la película, se tejió la confusión: ficción y realidad de una de las historias criminales más escalofriantes de México.

El estreno de Las muertas en Netflix, miniserie de seis capítulos dirigida por Luis Estrada, volvió a poner en boca de todos el nombre de las tristemente célebres Poquianchis. Estrada, autor de La ley de Herodes y El infierno, eligió por primera vez el formato seriado para adaptar la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, publicada en 1977. Con su estilo corrosivo, el escritor transformó a las hermanas González Valenzuela en las Baladro, cambió lugares y fechas, y empleó humor negro para exhibir la estupidez, la impunidad y la mezquindad de un sistema que permitió esclavitud, corrupción y muerte.

Estrada ha explicado que la miniserie le dio la amplitud necesaria para desplegar un fresco más amplio de complicidades: caciques regionales, policías y políticos que, por omisión o por ganancias, permitieron que las Poquianchis explotaran durante años a decenas de mujeres. Estrenada el 10 de septiembre de 2025, la serie dialoga con el presente: muestra que las dinámicas de impunidad, patriarcado y corrupción no se extinguieron con el encarcelamiento de las hermanas.

La película de Felipe Cazals: un cine de choque

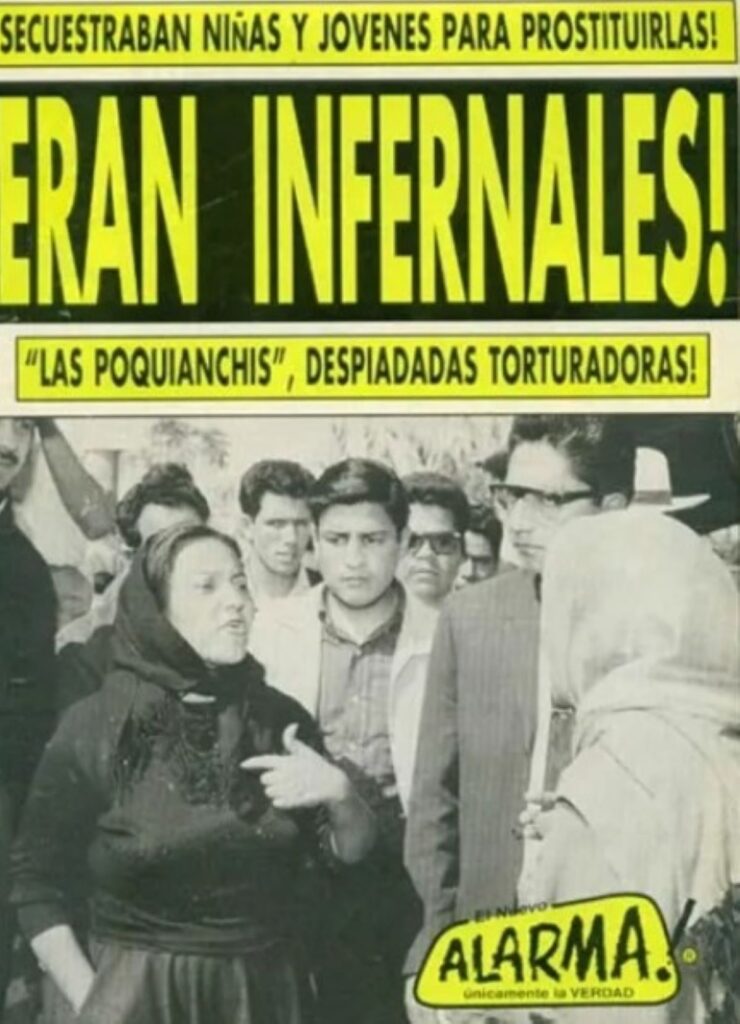

Casi medio siglo antes, el cine mexicano ya había mirado de frente el caso. Las Poquianchis (1976), de Felipe Cazals, no se basó en la novela de Ibargüengoitia, que aún no existía, sino en el expediente judicial y en la cobertura periodística.

El guion fue escrito por Xavier Robles y Tomás Pérez Turrent, con fotografía de Alex Phillips Jr., y un reparto memorable: Diana Bracho, Ana Ofelia Murguía, Leonor Llausás, María Rojo, Tina Romero, Pilar Pellicer, Gonzalo Vega, Manuel Ojeda, Patricia Reyes Spíndola y Salvador Sánchez, entre otros.

La película se convirtió en emblema del cine de denuncia de los años setenta. Fue incómoda, descarnada y deliberadamente “tremendista”, como reconoció la crítica, pero no gratuita: el objetivo era impedir la normalización del horror y exponer la complicidad de autoridades y sociedad.

El reconocimiento no tardó en llegar: María Rojo obtuvo el Ariel a Mejor Coactuación Femenina en 1977 y Leonor Llausás ganó la Diosa de Plata como Mejor Actriz. Además, Ana Ofelia Murguía fue nominada en la categoría de Mejor Coactuación y Salvador Lozano Mena en la de Escenografía.

La novela de Ibargüengoitia y la historia real

Un año después del filme apareció la novela Las muertas, en la que Jorge Ibargüengoitia abordó la tragedia con un registro distinto: la sátira. Cambió nombres, redujo personajes y reorganizó la cronología, pero mantuvo lo esencial: el mecanismo de corrupción y violencia que hizo posible el infierno de las Poquianchis.

Su humor negro convirtió el expediente en un carnaval grotesco donde caciques, curas y autoridades se confunden en un mismo sistema de impunidad. Fue celebrada por su agudeza, aunque advertida por su riesgo: que el lector confundiera caricatura con verdad histórica.

Más allá de las páginas y las pantallas, el caso fue real. Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen González Valenzuela, originarias de Jalisco, comenzaron a operar burdeles en los años cuarenta. Durante dos décadas mantuvieron una red de trata en Guanajuato y Jalisco: reclutaban a niñas con promesas de empleo, las endeudaban con vestidos y gastos ficticios, las encerraban y sometían a golpes y violaciones. El escándalo estalló en 1964, cuando se hallaron cadáveres en fosas clandestinas del Bajío.

Los juicios oficiales reconocieron alrededor de 90 víctimas, aunque los periodistas de la época advertían que la cifra real podía ser mucho mayor. Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión; María Luisa, a 27. Investigaciones posteriores documentaron la protección de presidentes municipales, caciques y mandos policiales: sin esa red de complicidad, las Poquianchis no habrían podido operar tanto tiempo.

De las cuatro hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, cada una tuvo un destino distinto. María del Carmen murió en 1949 a causa de un cáncer, mucho antes de que se descubrieran sus crímenes, por lo que nunca fue procesada. María Delfina, considerada la líder del grupo, fue condenada y enviada al penal de Irapuato, donde falleció el 17 de octubre de 1968, a los 56 años, tras un accidente insólito: le cayó en la cabeza un cubo con cemento mientras se hacían reparaciones en la cárcel.

María Luisa, apodada “Eva”, también fue sentenciada y permaneció en prisión hasta noviembre de 1984, cuando murió de cáncer de hígado. La menor, María de Jesús, cumplió su condena pero logró salir libre años después; murió ya en libertad a mediados de la década de 1990, convirtiéndose en la única de las hermanas que no terminó sus días tras las rejas.

Lo que hoy se llamaría trata de personas funcionaba entonces como un secreto a voces, sostenido por la corrupción estructural.

Así, la historia se multiplica en tres planos: la brutal realidad de un caso criminal, la sátira de Ibargüengoitia y el cine de choque de Cazals. Hoy, con la versión de Estrada, queda claro que el expediente de las Poquianchis no es un asunto del pasado, sino un espejo incómodo para un país donde la violencia contra las mujeres y la impunidad siguen siendo la norma.