La comuna del eclipse en Ciudad Universitaria

La comuna del eclipse. Fotos: Francisco Ortiz Pardo

Miles de chavales han llegado a la congregación primaveral, una especie de comuna en que se ha convertido la zona de las “islas” en CU, en torno de un eclipse que más revela el gozo de alto contraste con el drama de afuera.

POR FRANCISCO ORTIZ PARDO

Andrea tiene un tatuaje en el pecho, cerca del cuello, una flor de loto con una palabra: “fluir”. Parece congruente en esa colección de tatuajes de mariposas, cruces, sirenas y grafos inalcanzables a la vista y al entendimiento. Probablemente al paso de las horas y los tiempos, tendrán que ser borrados muchos de aquellos que han registrado en la piel el nombre del amor. Son tan jóvenes que en realidad aún no saben de traiciones y de eclipses del corazón.

Andrea lleva una sonrisa que no se acaba en todo el tiempo que permanece con su novio al pie de un árbol, sentada en sus raíces. Quiere ser periodista, estudia el segundo semestre de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; al contarlo con tal emoción regala a este cronista la esperanza de que las nuevas generaciones irán en la defensa del oficio más hermoso del mundo, en medio de la censura, la autocensura y las heridas abiertas por los crímenes impunes.

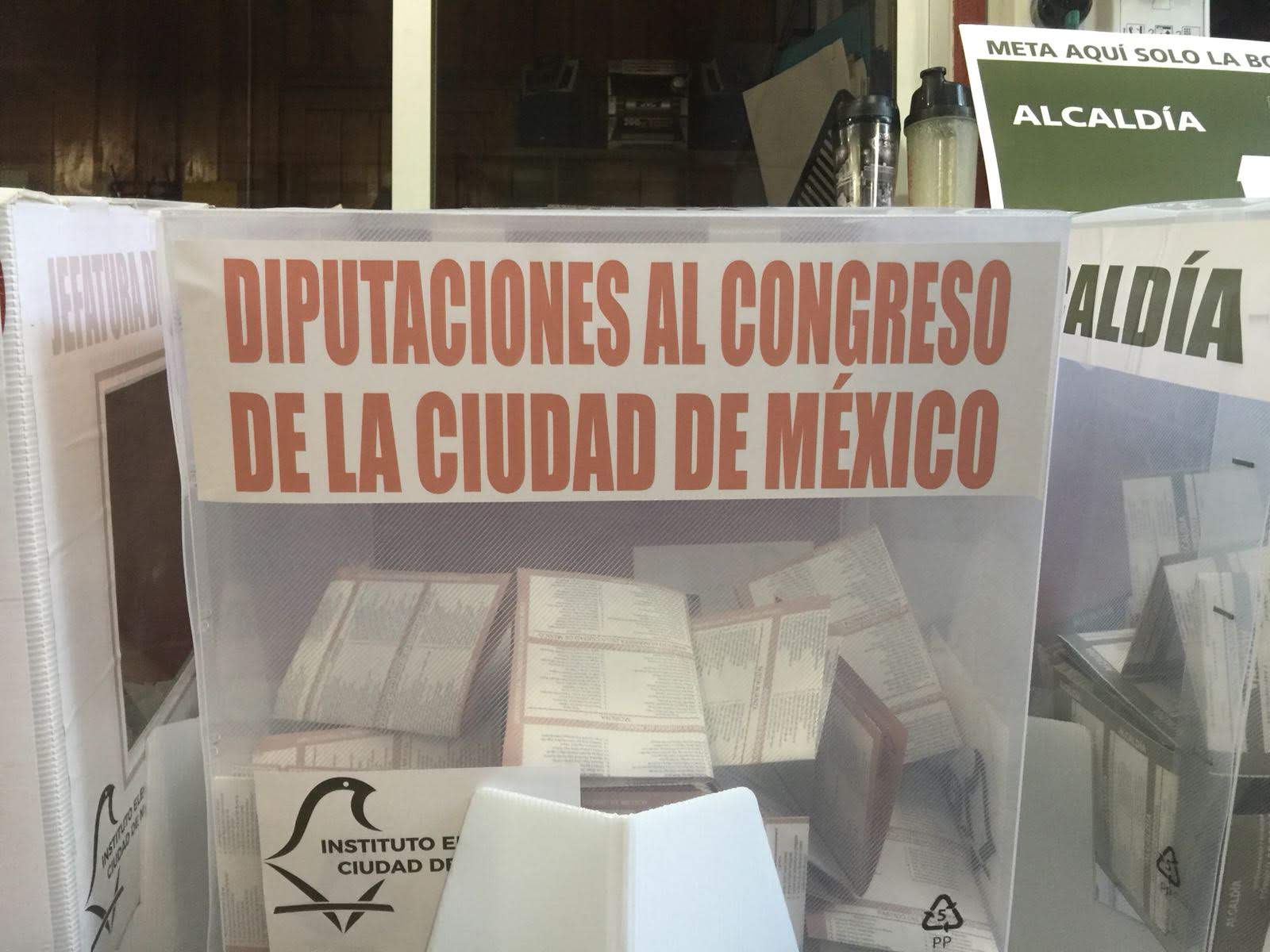

Ella y muchos más, miles de chavales, han llegado a la congregación primaveral, una especie de comuna multitudinaria en que se ha convertido la zona de las “islas” en Ciudad Universitaria, en torno de un eclipse que más revela el gozo de alto contraste con el drama de afuera, apenas se pise la avenida Insurgentes Sur, en un país polarizado que se jugará su destino en un par de meses. El enorme espacio es de ellos, no como en el eclipse anular de octubre pasado, en que debieron compartir con cantidades asombrosas de familias con niños. Lo han conquistado a pesar de la agenda escolar, donde ni sus maestros se aparecen entre el olor a marihuana que por momentos expande el viento.

La mayoría tiene entre 20 y 24 años, salvo los que se comen sus propios años y ya bordean los treinta. No llevan en su mayoría gorras ni sombreros para protegerse del sol y en cambio con ropa escasa exponen sus cuerpos al destino planetario, donde a las 12:17 el eclipse llega a su punto máximo, que en esta ciudad caótica en vez de “total” es una sonrisa luminosa que el sol le arrebató a la luna de su sombra silueteada, según se puede ver a través del filtro “made in Germany”, adquirido allí mismo.

Los asistentes no tienen que confesar que no han vivido, y qué bueno, porque su inocencia probablemente anuncia un mundo mejor… que ya están viviendo. Nos metemos en la selfie queriendo ser parte de ellos y apostando por la longevidad. Andrea acentúa la sonrisa, casi traicionada por la carcajada, y levanta el celular, generosa, para llevarse entre los suyos el recuerdo de nosotros. –¿Y cómo harás esta crónica? —pregunta Andrea. Y el reportero lleva su índice derecho debajo del ojo mientras muestra retorciendo el cuello de sur a norte el recorrido por el entorno. Ella no sonríe porque no ha dejado de hacerlo, como queriéndose asombrar de cualquier cosa.

Cada hueco estrecho que queda vacío, que es de tierra porque el follaje de los árboles impide el crecimiento de pasto, es ocupado paulatinamente por las parejitas que llegan un poco tarde, como despistadas y a la vez apuradas por conquistar el pedazo de sombra. Algunos se recuestan debajo de un paraguas y se abrazan como si no les quedara más remedio. Es un desayuno-pic-nic. Hay un grupo en el que destacan una chica morena en bikini de playa y un chavo con los brazos completamente entintados y varias arracadas que cuelgan de su oído izquierdo. “Déjame tomar tus manzanas, están muy lindas”, se le pide. Él lo agradece abriendo el espacio a la lente para que quede sin obstáculos visuales el centro con los apreciados frutos, acomodados como en un cuadro.

A lo lejos se escuchan los guitarrazos de una banda en vivo. Muy lejos, hasta los linderos entre la libertad y la realidad.