Una larga despedida

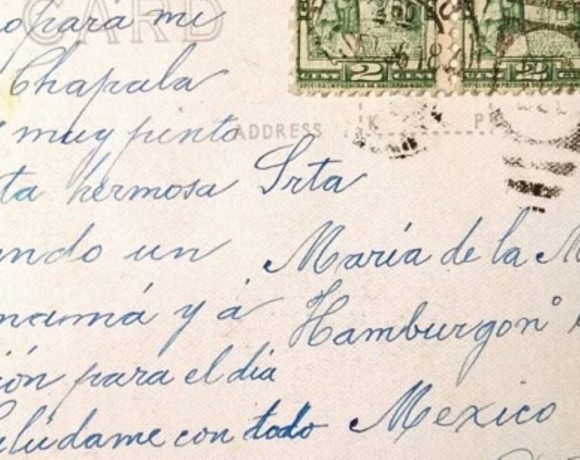

El profesor Barrera Ríos. Foto: Especial

“La última vez que lo acompañé a la Facultad de Economía para que se reencontrara con sus recuerdos y colegas, mi papá soltó, como pocas veces lo vi hacerlo, lágrimas de gratitud cuando se acercaban a saludarlo y reconocerlo por todos los años que acudió ahí como alumno y maestro”.

POR OSWALDO BARRERA FRANCO

Los juegos de basquetbol tenían lugar en el Gimnasio Juan de la Barrera. En ellos se enfrentaban equipos representativos de distintos estados y por lo general resultaban reñidos y emocionantes. Llegábamos al gimnasio directamente desde la oficina de mi papá y, sin importar qué equipos jugaran, nos acomodábamos en las gradas para ver el partido, en medio de ese ambiente entusiasta que suele acompañar los encuentros de cualquier deporte.

Al terminar el partido, solíamos ir a cenar unas flautas en uno de esos merenderos tradicionales de finales de los años setenta y que se mantuvieron durante buena parte de los ochenta, antes de volverse cadenas o desaparecer de repente ante el avance de otros comercios. Es una pena, no he vuelto a encontrar esas flautas cubiertas de abundante salsa y crema, y de un queso rallado como ningún otro. He hecho mis expediciones para tratar de encontrarlas y volver a disfrutar su preparación y sabor únicos, acompañadas de un agua fresca de jamaica o tamarindo que salía helada de viejos contenedores metálicos. En esa búsqueda también le he preguntado a mi papá si recuerda dónde quedaba aquel local de flautas, pero no he obtenido una respuesta certera de su parte, por buenas razones.

No es que fuera una tradición familiar ir cada semana a ver los partidos de basquetbol, de hecho fueron contadas las ocasiones en que asistimos, como tampoco lo era ir por aquellas flautas. Más bien se trataba de acontecimientos especiales que aprovechaba para compartir con mi papá los pocos ratos que, recuerdo, pasábamos juntos a lo largo de mi infancia. Por lo general, mientras yo me quedaba en casa en compañía de mi mamá y mis hermanas, mi papá se pasaba casi todo el día en su oficina, a la que llegué ir algunas veces antes de que el temblor del 85 acabara de golpe con ella y con mis visitas esporádicas. Aquello representó, de una manera trágica y abrupta, junto con mi entrada de lleno a la adolescencia, el final de mis encuentros entre semana con mi papá, a quien además llegué acompañar algunas veces a Ciudad Universitaria, donde era profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.

Recuerdo vagamente algunas de sus clases, en aquellos desprolijos salones a los que se llegaba luego de subir varios tramos de escalera y recorrer los helados corredores de esa facultad. Aún viene a mi memoria la figura de mi papá frente al pizarrón, la del profesor de la materia de Comercio Exterior, dirigiéndose a sus alumnos, a quienes yo veía como “los grandes”, cuando tenía apenas 10 años menos que ellos. Hoy, seguramente, si los encontrara en esos mismos pasillos, me asombraría al ver que en realidad son apenas unos jóvenes adultos al comienzo de su vida universitaria. Sin embargo, a quien me gustaría volver a ver en esos pasillos, dirigiéndose a su salón, sería a mi papá, quien fue profesor de esa facultad por 50 años, hasta que tuvo que dejarla en 2018.

No quería retirarse, no todavía. Aquellas clases eran su refugio, su forma de permanecer, de contribuir con una universidad que le dio algunos de sus mejores años, donde conoció a su esposa y a la mayoría de sus amigos más cercanos. Era el principal vínculo que le quedaba con el resto del mundo, hasta que un accidente cerebrovascular se lo quitó. La última vez que lo acompañé a la Facultad de Economía para que se reencontrara con sus recuerdos y colegas, cuando todavía podía dar pasos seguros a pesar de su evidente dificultad para comunicarse, mi papá soltó, como pocas veces lo vi hacerlo, lágrimas de gratitud cuando se acercaban a saludarlo y reconocerlo por todos los años que acudió ahí como alumno y maestro. Ésa fue, me temo, la última vez que puso un pie en aquella facultad tan querida para él.

Desde entonces, son ya más de cinco años de despedirnos del profesor Barrera Ríos, de Mac para sus amigos. Cada vez queda menos de él y por ello busco, al escribir estas líneas, retenerlo un poco, conservar algo más que su presencia en mi memoria. Cuesta verlo irse poco a poco, a veces no reconocerlo, y sentir cómo crece la duda de qué es lo mejor para él y para los que lo vemos distanciarse cada vez más de quien alguna vez llegó a ser. Hace mucho que se acabaron los juegos de basquetbol, las visitas a su trabajo, las clases en Ciudad Universitaria. Como cabe esperar, se acaban también los cumpleaños por venir (este mes, mi papá cumple 80 años) y nos quedamos con menos de la persona y más con el recuerdo de ella.

Como parte de esta larga despedida, y haciendo una analogía con los partidos de basquetbol a los que acudí con mi papá, sé que estamos en tiempo extra, que el partido está llegando a su final y no habrá otra prórroga. Me hago entonces la promesa de volver a apoyar a los Pumas en el Estadio Universitario (a los que mi papá veía cada fin de semana en la televisión) o de asistir a un juego en el Juan de la Barrera y de ahí ir por unas flautas, quizá no las mismas de ese entonces, ya sin mi papá, pero siempre con el apego por aquellos tiempos en los que quien estaba conmigo no era el economista que trabajaba de lunes a viernes o el profesor que daba clases en su querida facultad… Tan sólo era él, mi padre, y no hacía falta nadie más a mi lado.