Cuatro momentos con Vicente Leñero

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

“Varias veces me confió Vicente su preocupación por el futuro del semanario, una vez que él y Julio se fueran…”

POR FANCISCO ORTIZ PINCHETTI

Para Vicente Leñero, en su décimo aniversario.

1. A mediados de los años 60 empecé a trabajar en el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES), que dirigía el doctor en sociología Luis Leñero Otero. Ahí me encontré con el también sociólogo Francisco Ponce Padilla, sociólogo de profesión pero metido a periodista. Juntos nos encargamos de la edición de las publicaciones del IMES y acabaríamos por ser entrañables amigos, hasta su fallecimiento prematuro. Un día nuestro director amaneció con la idea de crear un curso por correspondencia sobre Desarrollo de la Comunidad, el cual operaríamos mi tocayo y yo. Luis nos habló entonces de que su hermano Vicente tenía un curso de periodismo por correspondencia. “Él les puede platicar cómo lo organiza y lo opera”, nos dijo. “Yo le llamo”. Así que fuimos a casa de Vicente Leñero en San Pedro de los Pinos. Así lo conocí.

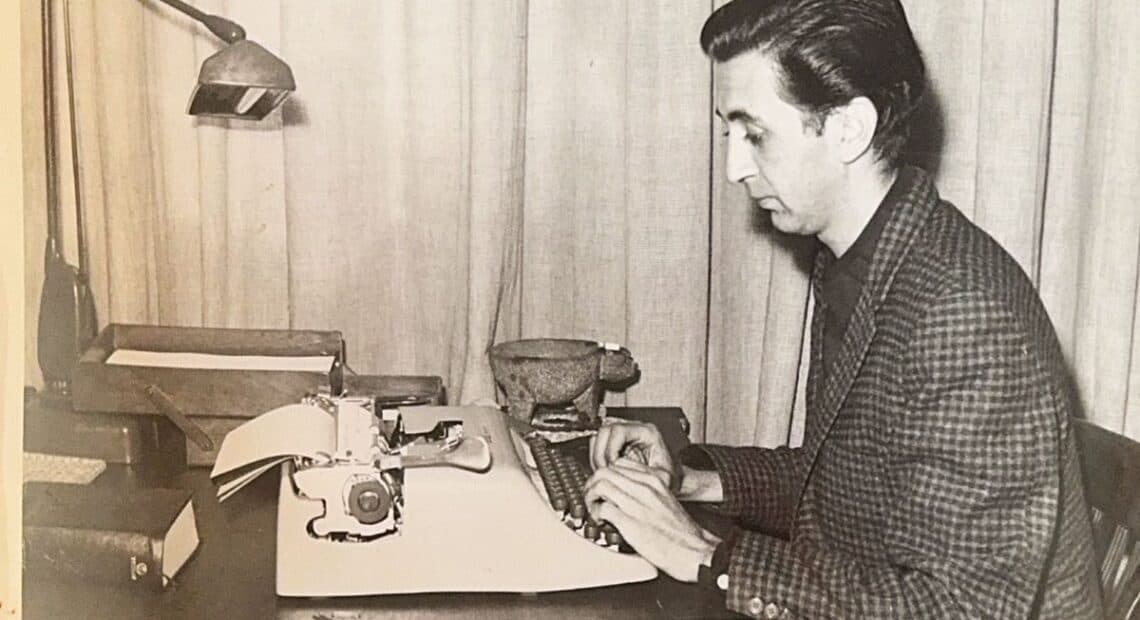

Acababa de publicar Los albañiles (Ed. Siex Barral, 1964) su primera gran novela. Nos recibió en un pequeño estudio, desde donde en efecto llevaba el control de su curso por correspondencia: inscripciones, pagos, envío de lecciones, exámenes, etcétera. Nos platicó que su curso constaba de 40 lecciones y nos detalló con amabilidad y paciencia la forma en que lo tenía organizado. En ese entonces Vicente era muy delgado, espigado. Me pareció un tipo muy inteligente, simpático y guasón. Generoso y desparpajado, además. Lo que más me impresionó fue su sencillez. Comentó que él anunciaba su curso en la revista Señal, una publicación católica en la que él hizo sus pininos reporteriles al terminar su carrera en la escuela “Carlos Septién Gracia”. De hecho, su curso tenía el aval y el sello de esa afamada escuela de periodismo, donde también yo estudié, que emitía la constancia oficial correspondiente a los alumnos. “¡Lo malo es que tengo como alumnos puros curas y monjas!”, comentó sonriente, con esa voz de pronto muy aguda que le caracterizaba. Al despedirnos nos regaló a cada uno un juego de las 40 lecciones, que aún conservo. Esas mismas 40 lecciones fueron por cierto el contenido básico del Manual de periodismo (Ed. Grijalbo, 1986), publicado muchos años después por el propio Leñero, junto con Carlos Marín como coautor.

2. Con ansias de novillero y un reportaje sobre un conflicto electoral en Michoacán bajo el brazo, como se dice, trepé al “tapanco de los Migueles” a través del tercer piso del edificio de Excélsior, en Reforma 18. Miguel Ángel Granados Chapa, pasante de mi hermano José Agustín y amigo de mi familia, era entonces editor junto con Miguel López Azuara, de la sección editorial del periódico dirigido por Julio Scherer García. “Una de dos”, me dijo cuando le planteé mi deseo de ingresar a esa cooperativa en la cual trabajaba mi padre José Ortiz y Ortiz como jefe de información del semanario Jueves de Excélsior. “Una esque entres como reportero a Ultimas Noticias. Otra, que le lleves tu reportaje a Vicente Leñero”, me dijo.

Supe, por su hija Mariana, que le conmovió mi columna sobre los colibríes que le dediqué en SinEmbargo. Me mandó decir que él también tenía un bebedero en su patio para esas aves prodigiosas…”

Apenas unos meses atrás, a invitación de Scherer García, Vicente se había hecho cargo de la dirección de Revista de Revistas, el semanario “madre” de Excélsior fundado en 1916. Venía de dirigir la revista Claudia, una publicación femenina que cobró auge precisamente a raíz de un célebre reportaje del propio Leñero: La zona rosa. Como lo había acordado con el director general de la cooperativa, Vicente transformó totalmente la antigua publicación. Le cambió el tamaño, el formato, los contenidos. La convirtió en una revista sumamente gráfica, vistosa, con grandes fotografías para ilustrar textos concebidos con un tratamiento muy original, que pronto se ganó el mote de “El Life mexicano”, en referencia a la emblemática publicación estadunidense de aquellos años. En realidad, yo me había “enamorado” de esa revista desde que vi el número “0” que llegó junto con el diario a la casa de mi padre, a principios de 1972.

Tal vez por eso, y por la admiración que ya para entonces le tenía a Vicente, no dudé en responderle a Granados Chapa. “Me gusta lo de Revista de Revistas”, le contesté. Miguel Ángel tomó el teléfono y habló con el escritor. “Que te recibe ahorita mismo”, me anunció. Así que bajé de inmediato y me dirigí al edificio contiguo, de Reforma 12, donde estaban las oficinas del semanario. Vicente me recibió con afabilidad, aunque con prisa. “Estamos en el cierre, perdón”, se disculpó. “Déjame tu reportaje y las fotos y date una vuelta el lunes”. Le dejé mi texto y mis transparencias a color. Cuando regresé el lunes siguiente, Leñero me recibió con una gran sonrisa mientras me enseñaba el pliego en el que estaba ya impreso mi reportaje. “Me encantó”, me dijo. “Tráenos más”. Así lo hice. Y luego de que me publicara varios reportajes, me invitó a trabajar con él de planta como jefe de Información. “Lo que me interesa es que nos hagas reportajes”, me confesó. Dejé mi planta como reportero en la segunda edición de Ultimas Noticias y acepté su invitación. Trabajar con él –y aprender de él— fue una experiencia personal y profesional verdaderamente invaluable. E inolvidable.

3. Proceso estaba por cumplir 20 años en circulación y se había convertido en la revista política más importante de México. Durante todo ese tiempo los fundadores venidos de Excélsior tras el golpe de Luis Echeverría Álvarez contra la dirección de Julio Scherer García, en 1976, habíamos convertido a nuestra empresa en una familia. Vicente, el subdirector, el segundo de abordo, era no solo uno a los actores principales, sino quien realmente confeccionaba cada edición, desde la planeación de las páginas (cuyo control llevaba a través de su “cuadrícula”) y el diseño de cada nota, hasta la selección de las fotografías: era el director de la orquesta cada madrugada de cierre. Jefe exigente, eso sí.

Él y yo, por cierto, éramos los únicos “revisteros” del equipo, integrado básicamente por diaristas, incluido nuestro director. El mezclas, como le llamaba Ricardo Garibay en alusión a Los albañiles, solía platicarnos las incidencias de su trabajo mientras escribía alguna de sus novelas y a veces a algunos nos pedía ideas, ayudas. Así pasó cuando escribía Los periodistas (1978), El evangelio de Lucas Gavilán (1979), Asesinato (1985), la Gota de agua (1986). También sus obras de teatro, como La mudanza (1979), Alicia tal vez (1980), La visita del ángel (1981) o El martirio de Morelos (1983). Era lépero y bromista, agudo, aficionado empedernido al dominó y al ajedrez. Le gustaba que le contara mis peripecias reporteriles y me invitaba a revisar con él mis reportajes en la mesa de formación, lo cual era toda una deferencia. También prologó mi libro De pueblo en pueblo, crónicas del pequeño México (Ed. Océano 2000), cuyo título él mismo sugirió.

Varias veces me confió Vicente su preocupación por el futuro del semanario, una vez que él y Julio se fueran. Tenía siempre presente la naturaleza sui generis de nuestra empresa, de la que nadie era –ni es— dueño. (Las acciones eran detentadas por los miembros del Consejo, pero con el pacto moral de que no les pertenecían: si alguien se iba, entregaría esas acciones a quien lo sustituyera. Así lo hicieron Granados Chapa, José Reveles, entre otros). Fue así que decidió escribir una carta, La Carta le llamamos, en la cual recordaba los orígenes y esa condición tan especial. “Nunca será admisible olvidar el origen…”, empezaba su texto. Esa carta fue firmada por todos los integrantes en ese momento del Consejo de Administración, Scherer García el primero. Vicente la leyó en una reunión de todo el personal (redacción, diseño, distribución, administración, publicidad) en el salón de usos múltiples del edificio administrativo de Fresas 9, a un lado de nuestra casa de Fresas 13. Al terminar, no hubo expresión alguna de respaldo o satisfacción. La junta se diluyó sin más. “Carajo –me dijo Vicente muy enojado– ¡a nadie le importó!”.

4. Nos reencontramos once o doce años después en el Vips de Plaza California, en Insurgentes, cuando fortuitamente coincidimos en la caja para pagar nuestras cuentas. Justo, casualmente, en el restaurante donde durante varios años nos reunimos cada jueves por la noche varios compañeros y amigos de Proceso en lo que llamábamos “El mollete literario”. (Armando Ponce, Federico Campbell, Carlos Ramírez, Gerardo Galarza, Carlos Marín, Efrén Maldonado y el propio Vicente, entre otros). El autor de La vida que se va (Ed. Alfaguara, 1999) Estaba por cumplir los 80 años de edad. Habíamos dejado de vernos desde que mi hijo Francisco Ortiz Pardo y yo fuimos injustamente (e infamemente, diría yo) despedidos de Proceso, con la anuencia de Scherer García y el propio Leñero. La amistad, el cariño fue superior a cualquier resentimiento o encono. Nos dimos un abrazo, fuerte, largo. Y desde entonces volvimos a reunirnos con alguna frecuencia. Siempre un café en la cafetería del Sanborn’s de San Antonio, su lugar favorito. Platicábamos, compartíamos, recordábamos.

Cuando lo felicité por sus ochenta, en junio de 2013, me dijo muy a su estilo: “Ora si ya entré en la recta final…” Luego de sufrir una caída en su casa, poco después, empezó su deterioro. Me comentó que le estaban haciendo unos estudios médicos, sin más detalles. Otro día me dio una encomienda: escribir mi versión sobre la historia de Proceso. “Tienes que platicarlo”, me ordenó el último día que nos vimos. Sólo pude hablar con él dos o tres veces por teléfono. Supe, por su hija Mariana, que le conmovió mi columna sobre los colibríes que le dediqué en SinEmbargo. Me mandó decir que él también tenía un bebedero en su patio para esas aves prodigiosas. Un día que le llamé, Estela Franco, su mujer, me dijo que se había agravado. No pudo ya contestarme. Vicente Leñero Otero, mi amigo y maestro, falleció el 3 de diciembre de 2014, a la edad de 81 años. Me hace falta, por Dios. Aunque sé que ahora, como diría él, está a toda madre donde está. Me lo dijo un colibrí. Válgame.

(Texto publicado originalmente en SinEmbargo.Mx).