La biblioteca de mi padre, Vicente Leñero

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

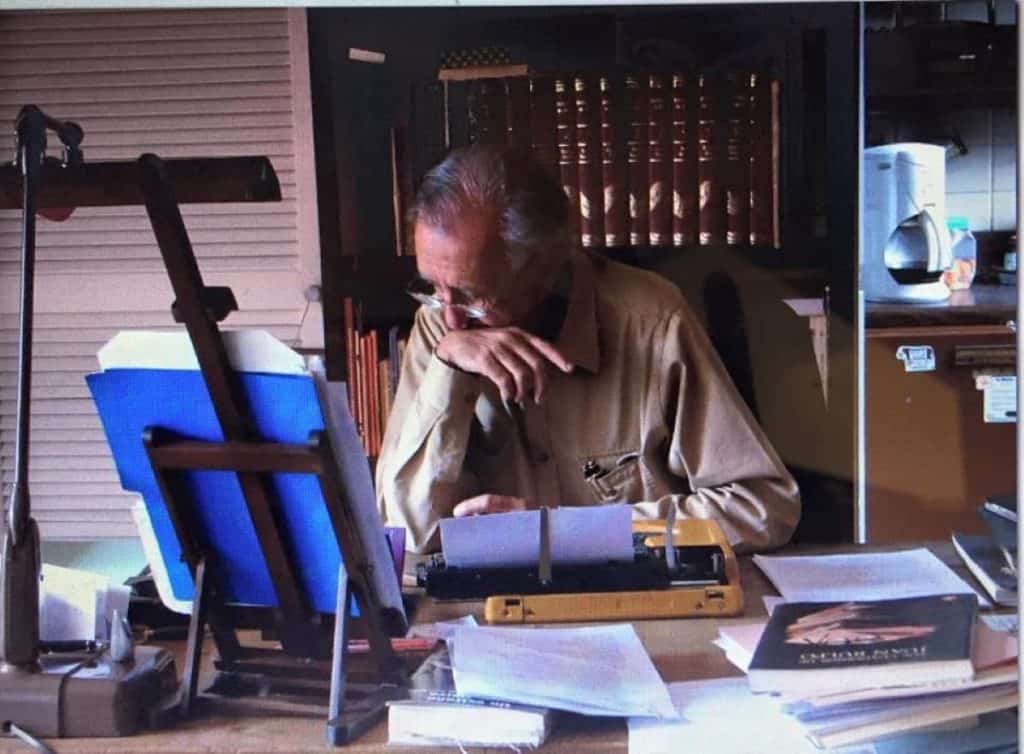

Centenarees de libros en la colección de Vicente Leñero. Fotos: Ricardo Solar

En este relato entrañable, Mariana Leñero evoca momentos que vivió con su padre, el escritor y periodista Vicente Leñero, en la casa familiar de San Pedro de los Pinos, y particularmente la forma en que lo recuerda escribiendo en su biblioteca retacada de libros hasta la cocina, a la que se accede por una escalera de madera en forma de caracol.

POR MARIANA LEÑERO

La biblioteca de mi padre no sólo es un lugar donde siguen habitando cientos de sus libros y de objetos que coleccionó a lo largo de su vida. La biblioteca de mi padre, es mi padre. Si bien desde hace tiempo aprendí a reconocer que mi padre está en mí, en su biblioteca es donde lo siento más presente que ausente, más cerca que lejos, más vivo que muerto.

La biblioteca de mi padre hasta el día de hoy está viva. Verla es como saborear una obra de arte. La belleza y el olor que despliegan sus libros, la luz de la mañana que se asoma por las ventanas, la máquina de escribir intacta, las fotos, sus libretas, los recuerdos y los secretos que esconde hacen que este lugar me acerque a él y a una parte de su vida.

Lo veía poco porque trabajaba mucho, pero siempre lo sentí cerca.

Mi padre vivió toda su infancia en la colonia San Pedro de los Pinos. Mi abuelo le heredó la casa en donde ahora vivimos. Una casa blanca estilo colonial californiano. La recuerdo poco porque mis padres decidieron remodelarla cuando yo tenía 4 años. Le pidieron ayuda a “Pepita la arquitecta”. Mi memoria de niña la recuerda como si fuera Cruella De Vil, no por mala, sino por su personalidad dura, voz ronca y siempre con un cigarro en la mano. No dejaba de hablar prometiendo una casa moderna con un “hermoso estudio digno de un escritor como tú”, ensalzaba a mi padre. Mi madre luego nos confesó que ella hubiera querido una casa más sencilla estilo las de San Pedro. Pero recuerda la forma en cómo los ojos de mi padre se iluminaban cada vez que “Pepita la arquitecta” mostraba los planos arquitectónicos haciendo énfasis en la biblioteca: extensas paredes cubiertas de tablones de madera que acogerían cientos de libros, una terraza para salir a respirar aire puro, chimenea para los días de frío, ventanales y domos para escribir con luz natural. Estaría equipada con baño y una pequeña cocineta que sirvió solamente para hacer café y que más tarde mi padre rellenó de libros por falta de espacio. Nuestra casa en la planta baja se conectaba con ella a través de una imponente, hermosa y poética escalera de madera que hasta la fecha es de los espacios que más me gustan de la casa de mis padres.

Desde niña lo vi escribiendo aspirando su cigarro con tal pasión como si después no le fuera posible fumar otro más. Lo recuerdo también saboreando su café. No importaba si estuviera recién hecho, frio, quemado o fuera el del día anterior. Su taza de café lo acompañaba como perrito faldero mientras escribía.

Ocho años después, mis padres añadieron en un extremo de la biblioteca el consultorio de mi madre. Los dos espacios estaban conectados por dos puertas de madera gruesas y divididos por una pared que se cubrió rápidamente de libros. Cuando algún paciente quería ir al baño, mi madre tocaba un timbre para que mi padre se escondiera en la cocina mientras el paciente hacia sus necesidades.

Y así pasé la mayoría de mi infancia y juventud, con mi padre trabajando en casa. Lo veía poco porque trabajaba mucho, pero siempre lo sentí cerca. Cuando era pequeña tenía la instrucción de no interrumpirlo al menos que fuera una emergencia. Con el tiempo fue siendo más fácil acercarme a él para saludarlo y con sólo mirarlo sabía inmediatamente si podría quedarme a platicar o era necesario retirarme.

No sé cuántos secretos tendrá guardados, pero me imagino que muchos. Ahora quedó en silencio y la acompaña ese aire triste de su ausencia. Estoy segura de que también la biblioteca lo extraña porque al final se quedó sin su protagonista.

Cada vez que voy a México paso a visitarla. Confieso que en el crujir de las escaleras de caracol, se coloca también mi anhelo de encontrarme con él. Cuando abro la puerta contengo la respiración y en ese silencio agridulce aparecen imágenes y momentos que me recuerdan a él. Lo veo con sus lentes sucios y a medio acomodar sentado en su reposet, leyendo o hablando por teléfono. Buscando o acomodando un libro subido en la escalera de madera. Escribiendo en sus libretas Moleskineo en su máquina de escribir o jugando ajedrez contra su tablero electrónico.

Si alguien le preguntaba sobre algún autor se quedaba pensando, visualizando cada repisa y cada libro para ofrecerles más de dos opciones. No los pedía de regreso, inclusive, aunque los quisiera

Desde niña lo vi escribiendo aspirando su cigarro con tal pasión como si después no le fuera posible fumar otro más. Lo recuerdo también saboreando su café. No importaba si estuviera recién hecho, frio, quemado o fuera el del día anterior. Su taza de café lo acompañaba como perrito faldero mientras escribía.

Es imposible no traer a mi memoria esa forma en la que después de una idea o recuerdo, mi padre miraba al cielo, se acomodaba el pelo que con los años se hacía más gris y más delgado y regresaba a escribir apasionadamente.

Tampoco puedo olvidar el ta-ca, ta-ca del sonar de las teclas que ponía en evidencia la pelea constante que tenía con su máquina Olivetti a la que se le acababa rápidamente la tinta y se le atoraban algunas teclas, que tardaba tiempo en llevar a componer.

Una vez recuerdo escuchar en una entrevista que dijo que no disfrutaba escribir, que le costaba sacar las ideas y acomodar las palabras. Es posible que por eso el sonido de su máquina se escuchara por toda la casa; en el eco de las escaleras de caracol, en las paredes aun cuando no estuviera.

Siempre escribió en su máquina Olivetti pero también regresó a escribir a mano en sus libretas Moleskine que tenían, como él decía, el perfecto tamaño de renglones. Se negaba a usar maquina eléctrica, decía que sus pensamientos eran más lentos que ella. Ni pensar en usar computadora. Por el contrario, al terminar un escrito se lo entregaba a mi hermana Eugenia para que ella lo pasara a la computadora, luego lo imprimiera y lo pudiera corregir después con su plumón rojo. Crearon un lazo y una complicidad envidiable que estoy segura de que Eugenia atesorará toda su vida.

A la biblioteca de mi padre nunca le faltaron libros. La razón no fue por ese placer que tenía de comprar libros viejos o por los que le regalaban; la biblioteca de mi padre siempre estuvo llena porque mi padre los compartía. Cuando regalaba un libro, mágicamente aparecía otro, así como en el amor cuando se es correspondido. Si alguien le preguntaba sobre algún autor se quedaba pensando, visualizando cada repisa y cada libro para ofrecerles más de dos opciones. No los pedía de regreso, inclusive, aunque los quisiera. Tenía esa forma festiva de desprenderse de las cosas, como cuando se comparte un pedazo de pastel en una comida familiar, celebrando al festejado.

También regalaba en navidades, cumpleaños o como agradecimiento, canastas llenas de libros que escogía con cuidado. Sabemos que regaló libros únicos y valiosos; primeras ediciones o últimas. Y muchas veces cuando le preguntábamos por alguno, el libro ya no estaba pero con tranquilidad siempre nos ofrecía otro a cambio.

Otro de mis preciados recuerdos es cuando él no estaba y necesitábamos un libro. Le llamábamos por teléfono y nos dirigía sin chistar al lugar exacto en donde el libro estaba: “tercera repisa, cuarto libro, debajo o al lado de…” Él decía que un libro si no estaba acomodado en su lugar era un libro perdido. Una vez me confesó que eso de saber dónde estaban sus libros no era orgullo para él, sino un doloroso recordatorio de que tenía que dejarse de hacer tarugo y ponerse a trabajar.

Cuando dejó de escribir y luego falleció aún nos sorprendía escuchar el sonido de su máquina Olivetti por toda la casa. Dicen que las paredes guardan sonidos que se proyectan por un tiempo. Así como nuestra alma guarda olores, sabores y recuerdos de las personas que amamos y que no se pueden separar de uno.

A veces me pregunto si estas visitas a su biblioteca tienen más un tono masoquista que un deseo puro de reencontrarme con él. Aun cuando no sepa la respuesta prefiero seguir haciéndolo. La visitaré hasta que ya no esté, porque nada es eterno. No lo fue mi padre y no lo es mi madre, ni lo soy yo. Sé que un día tendré que despedirme de ella, como me despedí de él, sin resignación, con lágrimas, pero con la certeza de que los recuerdos nadie me los quita. La biblioteca de mi padre estará en mi mente, en mi corazón, en las fotos y en estas líneas que hoy escribo con mis dos dedos índices como lo hacía él, pegándole al teclado como una forma de llorar su muerte, pero también honrándolo al escribir sobre su vida.