La Casa de Guillermo Tovar de Teresa

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

El museo con los objetos de Guillermo Tovar. Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro

“Igual que cuando Guillermo Tovar vivía, al entrar a la casona de cantera, los muebles, cortinajes, óleos y demás objetos nos hacen dar un salto atrás en el tiempo, un hechizo al que es imposible sustraerse”.

POR RODRIGO VERA

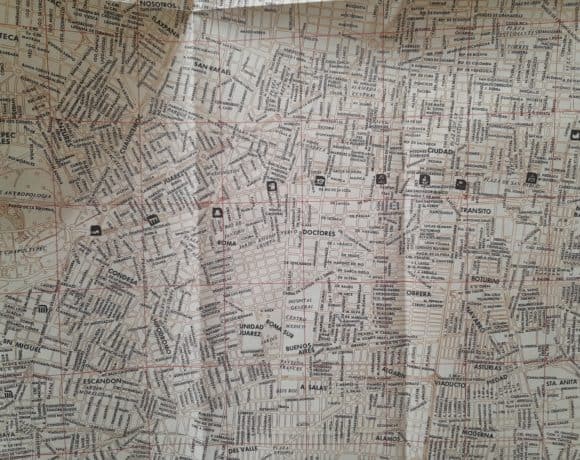

Hace apenas unos días fui a visitar la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa, esa casona porfiriana con el frente totalmente cubierto de cantera labrada, ahí en la calle Valladolid de la colonia Roma. Tenía interés por ver cómo quedaron expuestas las valiosas piezas de arte que el historiador coleccionó durante su corta vida; solo tenía 57 años cuando murió, en 2013.

Las “casas museo” siempre me provocan una extraña sensación mortuoria porque exhiben los objetos y utensilios que usó su inquilino ya fallecido; él no está, pero quedan ahí lo que fueron sus pertenencias, estáticas, pulcras y bien ordenadas para la mirada del curioso visitante.

La casona que habitó el matrimonio de pintores Olga Costa y José Chávez Morado en la ciudad de Guanajuato; la casa de Hemingway a las afueras de La Habana, con su enorme piscina y sus cabezas disecadas de antílopes adornando los muros; la espaciosa casa valenciana del escritor Vicente Blasco Ibáñez, cuyos ventanales y terrazas se asoman al luminoso Mar Mediterráneo… todas son casas-vitrina que exhiben las pertenecías de sus dueños ya ausentes… y la de Tovar de Teresa no es la excepción.

Tan pronto entré a esta “casa-museo” me provocó un mayor sentimiento de nostalgia porque la conocí cuando Tovar de Teresa aún vivía. Ahí lo fui a ver en dos ocasiones, a principios de 2010, para hablar sobre una edición especial que la revista Proceso estaba elaborando con motivo del centenario de la Revolución Mexicana.

Guillermo había hecho gestiones para que la revista adquiriera entonces una colección de fotografías inéditas de la gesta revolucionaria. Esas y otras imágenes ilustrarían la edición especial que se tituló La primera gran revolución del siglo XX, cuya amplísima introducción él estaba elaborando, y yo solo me encargaría de escribir un reportaje de adelanto para publicarse en una edición normal del semanario.

–¡Mira! Estas fotos no se han publicado en ningún otro lado. Ya lo chequé. Lo tengo bien corroborado—me decía entonces el joven historiador, mientras barajaba una pila de viejas fotografías amarillentas.

–¿Dónde las consiguieron?

–Eran del coleccionista Roberto Adonís, un amigo mío que se las vendió a Proceso.

Lo cierto es que fue un niño precoz; a los 13 años fue consejero de arte colonial del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Escribió varios libros sobre arte novohispano.

Guillermo escogió una de esas fotografías y me la regaló. Muestra a un pelotón de fusilamiento que, entre unos matorrales espinudos, está a punto de dispararle a un hombre con los ojos vendados. Conservo muy bien esa foto color sepia, en su funda de plástico, tal y como me la dio.

Me sorprendía el conocimiento a detalle que tenía Guillermo sobre los fotógrafos estadunidenses y mexicanos que estuvieron cubriendo la Revolución, se refería a ellos como si los hubiera tratado personalmente. Sabía de sus antecedentes, técnicas fotográficas y hasta de las cámaras que utilizaban.

–Pensé que solo eras experto en arte novohispano— le comenté.

–Es lo que dicen. Pero yo no soy experto en nada. Soy nada más un aficionado— me dijo.

Lo cierto es que fue un niño precoz; a los 13 años fue consejero de arte colonial del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Escribió varios libros sobre arte novohispano. Muy joven fue cronista de la Ciudad de México y al dejar ese cargo propuso que se creara el hoy Consejo de la Crónica de la capital del país.

Provenía Guillermo de lo que se llama una familia de “alcurnia”; los Tovar de Teresa. Y creo que de ahí le vino en gran parte su “afición” por las porcelanas y los marfiles traídos de Oriente durante la época novohispana; por los cuadros de Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Luis Lagarto y otros pintores del virreinato; por los taraceados y la platería que también le gustaba coleccionar; y, claro, por la historia de México.

Igual que cuando Guillermo vivía, al entrar a la casona de cantera, los muebles, cortinajes, óleos y demás objetos nos hacen dar un salto atrás en el tiempo, un hechizo al que es imposible sustraerse. Se esfuma el ruido de los cláxones, el caótico ajetreo callejero y la modernidad de escaparates, como los del Palacio de Hierro de la calle Durango, situado a la vuelta de la esquina. El visitante entra forzosamente al mundo de Guillermo.

En noviembre de 2013, cuando me tomó por sorpresa la noticia de su temprana muerte, pensé que se iba a dispersar aquí y allá su colección de arte. Poco a poco la pondrían en venta algunas casas de subasta. “Qué lástima”, pensaba yo.

Pero luego vino otra sorpresa; el hombre más rico de México, el empresario Carlos Slim, adquirió la casa porfiriana y la colección de arte completa. Y otra más: el acaudalado magnate decidió que la casa y la colección quedaran como museo y la abrió a todo público.

“¡Vaya!.. que bien”, me dije aliviado al salir del museo.